Cuore (TV-mini) クオーレ

イタリア映画 (1984)

エドモンド・デ・アミーチスによって1886年に書かれたイタリアの少年小説の名作をTVのミニ・シリーズ化したもの(なお、同年にアメリカで『小公子』、前年の1885年には『ハックルベリー・フィンの冒険』が出版されている)。『クオーレ』は、原作が日記形式のため映画化は難しく、1984年と2001年にTVのミニ・シリーズになっているものが一番原作に近い。しかし、実際に観てみると、双方ともに原作とかなり違った内容になっている。1886年の価値基準と、現代の価値基準とが違うため、多分に教条主義かつ愛国的な面の強い原作を、そのまま映像化することには無理があるのかもしれない。しかし、『小公子』や『ハックルベリー・フィンの冒険』では、時代を乗り越えて巧く映像化できているのに、こんなにも違和感を覚えてしまうのはなぜなのだろうか? 昔、原作を読んだ時に感じた、10名以上の登場人物から受けた印象が、捻じ曲げられて映像化されてしまったのが原因なのではないか? それとも、あまりに集団体制的で、個々の少年の個性がうまく引き出しきれていないせいなのかも? あるいは、素人に近い子役を使うため、魅力に乏しいのも一因なのだろう。例えば、主役とも言える日記の執筆者エンリーコは、1984年にはCarlo Calenda、2001年にはLuca De Giosa(下の写真)が演じているが、ともに素人で、IMDbでは前者は生年月日しか分からず、後者は名前すら出て来ない。

『クオーレ』の原作は、始業式の10月17日から始まり、夏休み前の7月10日で終わる。毎月ごとに、日記のように日付け入りのエピソード、父や母からメモ、「今月のお話」から構成されている。エピソードは、主人公エンリーコと友だちとの付き合い、印象深かった体験、大きな行事など。1時間×6回のTVミニ・シリーズ化にあたり、脚本に加わったルイジ・コメンチーニ監督の意向がどの程度反映されたのかは分からないが、共同脚本の娘クリスティーナ・コメンチーニは、インタビューで、「原作の設定は尊重するが、愛読者を裏切らない範囲で改良した」と述べている。しかし、実際には、非常に大きな改変がなされている。それは、3つの点。中でも最大の違いは、1886年に書かれた原作の時代設定を15年ほど先送りし、10歳のエンリーコが20代になった時に第一次世界大戦に参戦(下級将校)している状況の描写に1割強の時間が割かれている点(前後のクレジットを除く本編の上映時間は全部で306分余だが、そのうちの34分余が原作とは無縁の場面)。時代を先送りにした大きな理由の1つは恐らく「今月のお話」を、無声映画の形で生徒たちに観せるためと思われるが、10歳のエンリーコがいた1900年に、1914年製の映写機を使う矛盾を敢えてしている。いっそ第二次大戦にさせた方がすっきりしたのでないか? 2つ目の、ある意味ではもっとショッキングな違いは、一部の登場人物の重要度や性格を変えてしまったこと。原作で一番素敵な少年だったデロッシ。彼は、飛び抜けて頭が良く、美少年で、思いやりがあり、人望もあったスター。その彼が、脇役にされただけでなく、信望まで堕ちてしまっている。逆に、更生不能の不良で、原作では中間点で姿を消すはずのフランティが、最も出番が多く、しかも、「悪気のない不良」に変質されている。主役であるエンリーコが、最初から最後まで無表情で魅力ゼロなのも面白くない(本人の日記なのに、その場に居合わせないエピソードが4つもある)。3つ目は、原作では10月→7月と時期を追って書かれていたエピソードが、無原則に解体され、ほぼ順不同になってしまったこと。それが分かるように、あらすじでは、各エピソードごとに、映画の「巻、挿話」、原作の「月、順番、タイトル」を表示した。映画の巻数はⅠ~Ⅵの計6、挿話は各巻ごとに連番を振ってある。原作の「順番」は、「父や母からメモ」を除いた「エピソード」と「今月のお話」の各月ごとの掲載順(全85/うち一部でも使われたものは42)、「タイトル」は、平凡社版(和田忠彦訳)に従った。原作のどの部分が、どのように使用されたからをまとめると、以下のようになる。ここで、カッコ内の青字は、原作に対応しているもの(改変はある)、緑字はごく一部のみの使用、赤字は原作にはないもの。灰色で塗ったものは割愛されたエピソード(その大半は、少年たちとは関係のない見聞録)。★印は「今月のお話」。

10月: ①始業式の日(Ⅰ2、Ⅰ3、Ⅰ4)/②担任の先生(Ⅰ3)/③不幸なできごと/④カラブリアの男の子(Ⅰ7)/⑤ぼくの同級生(Ⅰ3)/ ⑥やさしいふるまい(Ⅰ5)/⑦二年のときの先生/⑧屋根裏部屋で(Ⅲ2)/⑨パドヴァの愛国少年★/⑩えんとつ掃除の子(Ⅵ6)

11月: ①ぼくの友だちガッローネ/②炭屋と紳士/③弟の担任の先生/④同級生のコレッティ(Ⅱ3)/⑤校長先生/⑥兵隊さん(Ⅴ1)/⑦ネッリをかばうもの/⑧クラスの一番/⑨ロンバルディーアの少年監視兵★

12月: ①商売人/②みえ/③初雪(Ⅳ1)/④左官屋くん(Ⅱ2)/⑤雪合戦(Ⅳ4)/⑥女の先生たち(Ⅳ1)/⑦けがをしたひとの家で(Ⅳ5)/⑧フィレンツェのちいさな代書家★(Ⅱ5)/⑨意志の力(Ⅳ1、Ⅳ5)

1月: ①助手の先生(Ⅳ1)/②スタルディの図書室/③鍛冶屋の息子(Ⅰ5、Ⅱ6)/④うれしいお客さま(Ⅲ4)/⑤ヴィットリオ・エマヌエーレの葬儀/⑥フランティ、学校を追いだされる(Ⅳ6)/⑦サルデーニャの少年鼓手★(Ⅰ8)/⑧ねたみ/⑨フランティのおかあさん(Ⅳ7)

2月: ①ふさわしいメダル(Ⅱ7)/②すばらしい決心/③機関車(Ⅱ2)/④思いあがり/⑤仕事のけが/⑥囚人(Ⅲ2、Ⅲ4、Ⅲ5、Ⅲ6)/⑦おとうの看護人★(Ⅳ3)/⑧仕事場/⑨ちいさな道化師/⑩謝肉祭の最後の日/⑪目の見えない子どもたち/⑫病気の先生(Ⅳ2)

3月: ①夜の学校(Ⅱ1、Ⅱ1、Ⅴ4)/②けんか(Ⅴ3、Ⅴ4、Ⅴ4)/③子どもの親たち/④七十八号(Ⅲ6)/⑤ちいさな死/⑥三月十四日の前日(Ⅵ3)/⑦賞状授与式 (Ⅵ3)/⑧口あらそい/⑨ロマーニャの血★(Ⅴ2)/⑩瀕死の「左官屋くん」 (Ⅱ4)

4月: ①春/②ウンベルト王(Ⅲ1)/③幼稚園/④体育の授業で(Ⅰ6)/⑤とうさんの先生(Ⅲ5)/⑥回復期/⑦ガッローネのおかあさん/⑧ジョゼッペ・マッツィーニ/⑨市民勲章★

5月: ①くる病の子どもたち/②犠牲/③火事/④母をたずねて三千里★(Ⅲ3)/⑤夏/⑥耳のきこえない女の子

6月: ①軍隊/②イタリア(Ⅵ3)/③気温三十二度/④野原で(Ⅲ7)/⑤工員さんの賞状授与式/⑥先生が亡くなった/⑦ありがとう/⑧遭難★

7月: ①試験/②最後の試験(Ⅵ2)/③さようなら(Ⅵ3、Ⅵ4、Ⅵ5)

出演者があまりに多いので1人に絞ると、エンリーコを演じたカルロ・カレンダ(Carlo Calenda)になる。1973.4.9生まれなので、撮影時恐らく10歳。原作の設定と同じだ。映画の出演は、これ一作のみ。他の少年たちもすべて同じ。生まれ年の分かっているのは彼だけで、他の少年は年齢すら分からない。いわば素人集団を集めてきた感じ。カルロの演技も、演技になっていない。表情はいつも同じで、冷たく、人間性が全く感じられない。全員がロボット集団のような感じ。映画に魅力がない最大の原因は、その点にあるのかも。

あらすじ

【巻Ⅰ/挿話1】

映画化にあたっての創作

映画は1915年、「大人になったエンリーコ」からスタートする。トリノ駅では、兵隊を乗せた軍用列車が発車しようとしている。兵士は貨車、将校は客車。階級によって乗る車両が違う。見送りの人が異様に少ないのは、将校の家族しか入れないためか? エンリーコの見送りには、父母と姉が来ている。原作ではエンリーコに弟がいるが、映画には登場せず、4人家族。お別れを言っているエンリーコに、1人の薄汚れた機関助手が近づいてくる。手には大きな食べかけのパン(1枚目の写真)。それは、機関士の息子だったガッローネが大人になった姿。原作では、11月の「①ぼくの友だちガッローネ」で、2年病気をしていて学校に入るのが遅れたため、クラスで一番背が高くて強いと紹介されている。いつでも何か食べているとも。映画では、それが長く大きなパンになっている。彼は、エンリーコが一番好きな生徒で、「ガッローネなら、きっと、自分の命を投げ出しても友だちを助ける」と、その高潔さを称えている。そのガッローネは、結局、父の後を追って機関士になる道を選んだ。エンリーコは家族に別れを告げると、ガッローネと話しながら機関車まで一緒に歩いて行く(2枚目の写真)。機関車の前まで行ったところで、映画の最後の方の【巻Ⅵ/挿話5】に出てくる「エンリーコとガッローネの抱擁」シーンが一瞬映り、次いで、大人になった2人が改めて抱擁する。ガッローネはそのまま機関車に上がり、列車はエンリーコを乗せて発車する。上官の乗っているコンパートメントに入って行ったエンリーコは、片方の頬が汚れていると注意を受ける。ガッローネと抱擁した時に、頬にススがついたのだ。この「頬についたスス」は、【巻Ⅵ/挿話6】の煙突掃除夫との抱擁画面と同じもの。

【巻Ⅰ/挿話2】

10月 ①始業式の日

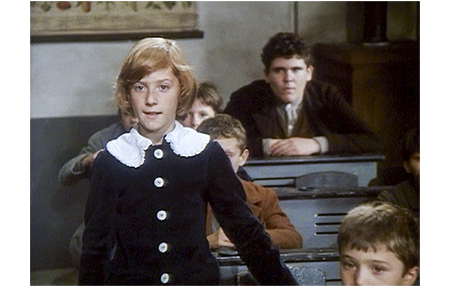

そして、映画は、エンリーコの記憶の中に入って行く。10月17日月曜日の「①始業式の日」だ。原作では、田舎で過した3ヶ月のバカンスとあるので、19世紀末のイタリアでは、7月中旬~10月中旬が休みだった。また、母が学校まで「連れて来てくれた」と書いてあるので、エンリーコの自宅アパートと学校とは離れていたのかもしれない。映画では、学校に行こうと走ってきたコレッティと左官屋くんが、学校の斜め前にあるエンリーコのアパートを見上げて「エンリーコ」と呼ぶと、エンリーコ(Carlo Calenda)がベランダに姿を現して「今行くよ」と行った後、学校の方を眺める(1枚目の写真)。すると、画面は切り替わり、エンリーコの目から見た学校の入口の光景に変わる(2枚目の写真)。エンリーコのアパートは、学校の目の前と言ってもいい場所にある。

【巻Ⅰ/挿話3】

10月 ①始業式の日、②担任の先生 10月 ⑤ぼくの同級生

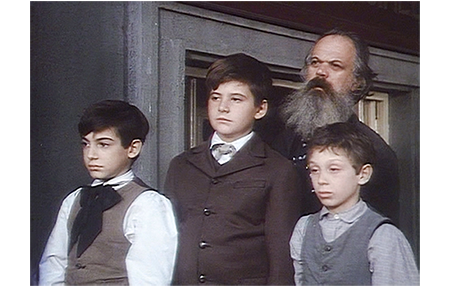

「①始業式の日」の描写は続く。アパートは学校の目の前にあるが、それでも母はエンリーコに付き添って行く。原作の「連れて来てくれた」という感じではない。こんな短距離でも着飾って付き添って行ったのは、学校の入口に立っている担任のポルボーニ先生に挨拶するため。学校の正面には、ノービスが、父親の立派な馬車で到着する。過保護な父親は、息子の帽子を取ると髪を櫛でとかし(1枚目の写真)、もう一度帽子を被せる。そして、自分が先に馬車から降り、息子が下りるのを支えてやる。エンリーコは母に呼ばれ、先生に紹介される。3年生になって担任が変わったため。エンリーコが入っていった2階の教室は、原作では生徒数54人と書かれているが、映画ではmax30人しか入れない。ざわついていた教室は、大きな体のガッローネが廊下に現れたのを見た1人の生徒が勘違いし、「先生が来た」と叫んだので、全員が席につく。ガッローネは入って来ると最後列に行き、大きな体を机とイス(一体化)の間に押し込む。無事に体が入ると、固唾を飲んで見ていた生徒たちが拍手する。ガッローネは、鞄の中に入っていたパンを取り出し、かぶりつく。それを見ていたプレコッシは、ガッローネの隣の席に座る。そして、パンを少し分けてもらう(2枚目の写真)。もらえたのは、ほんの1口分。原作では、ガッローネの隣に座るのは背中の曲がった「ちいさなネッリ」だが、映画では脇役的存在なので、父から殴られてばかりいるプレコッシに変えてある。弱い立場の生徒が身を寄せるという意味では似ている。その直後、エンリーコが「何て名前?」とガッローネに尋ねるので、これが初対面だと分かる(どうして、そんなに大きいのかも尋ねる)。原作では、初対面なのか、前から知っていたのかはっきり書かれていない。次のシーンでは左官屋くんが大きなカボチャを持って教室に入ってきて教壇の上に置く(他には、花束と観葉植物が置かれている。原作には贈り物など一切ない)。母親から先生への贈り物だ。それを、イスの上に乗り、からかったのは不良少年フランティ。その時、ポルボーニ先生が入ってきて、生徒2人がフランティの両側に座り、フランティは立ったまま動けなくなる。ここからが「②担任の先生」に該当する。原作と映画では描き方が全く違っている。まず、先生に名前を聞かれたフランティ(Gianluca Galle)が、照れ笑いしながら自分の名前を言う(3枚目の写真)。この映画では、笑顔がほとんど見られない。その意味で、ヘラヘラとした意地の悪い笑いだが、フランティの笑顔は特徴的。原作ではフランティは、最初に「あつかましくて意地の悪そうな顔をした」と紹介され、最後まで悪者に徹する。教壇についた先生は、まず、花束を手にとり、「このきれいな花をくれたのは、誰かな?」と尋ねる(4枚目の写真)。デロッシ(Ivan Sebastiani)が立ち上がり、「僕です、先生」と言う(5枚目の写真)。デロッシは、原作では、エンリーコ、ガッローネに次いで重要な役だが、映画では単なる脇役にされている。美少年で、いつも一番で良い子、などという設定はルイジ・コメンチーニにはお呼びでなかったのかも。先生は、デロッシとは初対面だったが、彼が優秀だとは聞いて知っていた。ノービスは自分から立ち上がり、観葉植物は自分からだと告げる。先生は最後にかぼちゃの贈り主を尋ねる。左官屋くん(Harry Tagliavini)が立ち上がり、自分のあだ名について、父親が左官屋(muratori)なので、「小さな左官屋⇒左官屋くん」(muratorino)と呼ばれていると話し、最後に、特技の「ウサギ鼻」をしてみせる(6枚目の写真)。この部分は、「⑤ぼくの同級生」に書かれている。これ以外の主要な登場人物は、その少年が主役のエピソードの時に紹介する。

【巻Ⅰ/挿話4】

10月 ①始業式の日

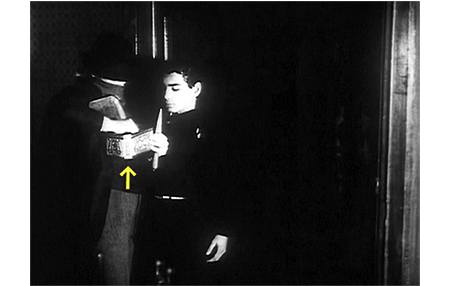

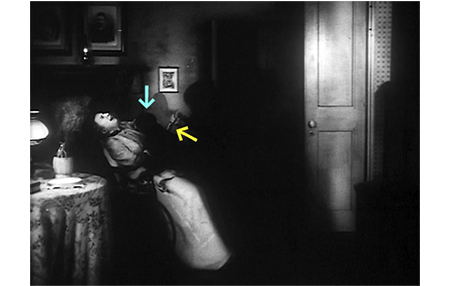

原作にないシーン。1日目を終えたエンリーコが姉と一緒に帰宅すると、1人だけ父の書斎に行かされる。エンリーコはドアをノックし、「入って」と言われ、中に入ると「失礼します」と言う。厳しそうな父親だ。「こっちに来なさい」。父は1冊の上等な装丁の日記帳を手に持つ。「お呼びですか?」。父は、これから日記をつけるようにと命じる(1・2枚目の写真、矢印は日記)。その日記が、『クオーレ』の原作に相当するという趣向。その割には、映画のエピソードは原作と全く並び方が違う。それは、この日記を順に映像化するのではなく、大人になったエンリーコの思い出に従って、日記からランダムに抜き出して紹介するというスタイルを取っているからだろう。ただし、どうしてエンリーコがそれを思い出したのかは分からない。例えば、巻Ⅱでは冒頭に大人になったコレッティと会うが、その後のエピソード1・2は左官屋くんが主人公(3月と12月)、エピソード3はコレッティだが(11月)、エピソード4は再び左官屋くん(3月)、12月の「お話」を挟み、エピソード5・6はプレコッシが主人公(1月と2月)。日記とも人物とも関連性は全くない。

【巻Ⅰ/挿話5】

10月 ⑤やさしいふるまい 1月 ③鍛冶屋の息子

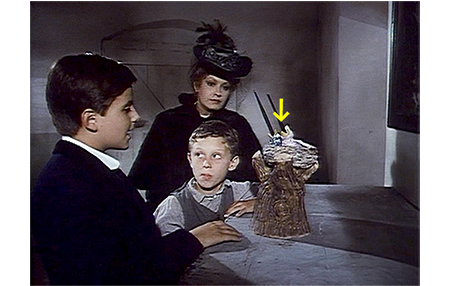

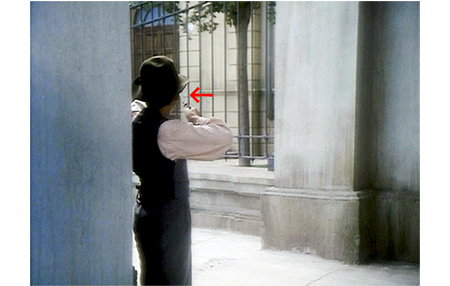

10月のエピソード、有名な「⑤やさしいふるまい」の映像化。学校の始まる前、構内とを仕切る柵の前でガッローネがパンを食べていると、満足に食べさせてもらっていないプレコッシが隣に腰をかけ、パンをねだる。今回は2口分もらう。クラスに入って行く時は、ガッローネの3分の1ほどの大きさのかけらを手に持っているので、プレコッシはかなり同情されたのだろう。その姿を見て、フランティがからかうい、父親からいつも殴られていると揶揄する。プレコッシは、父親を庇って否定する。原作では、フランティが嘲りの対象にするのはプレコッシ(鍛冶屋の父にいつも殴られている)ではなくクロッシ(貧しい母子家庭)。そして、プレコッシの「父擁護」については、1月の「③鍛冶屋の息子」で、小柄で、青白く、悲しげで、おどおどした子だと紹介し、青あざのついた顔をして登校しても、父に恥をかかせまいと、泥酔した父に殴られたことを否定する健気な子だと書かれている。フランティは、抗弁など無視し、泥酔した父親の歩く様子をくどくどとやってみせる。それを見たプレコッシ(Marco Marrone)は、デロッシが早々と机の上に出しておいたインク壺をつかむと、フランティに向かって投げつける(1枚目の写真、矢印はインク壺)。教室の入口まで来ていたフランティがかがんで避けたため、インク壺は教室から飛び出し廊下に落ちてインクが飛び散る。部屋に入ろうとした先生の目の前で。先生は「やったのは誰だ?」と詰問する。誰も答えない。先生がもう一度尋ねる。「誰だ?」。緊張して静まりかえる生徒たち。プレコッシは頭をかかえている。それを見たガッローネ(Maurizio Coletta)は、立ち上がって、「僕がやりました」とプレコッシを庇おうとする(2枚目の写真)。原作の訳を使えば、先生は、「きみじゃない」と言ってガッローネを座らせ、「罰したりはしないから、やったひとは立ちなさい」と静かに言う。プレコッシが立ち上がり、あてこすりされたので投げましたと告白。先生は、あてこすった生徒は立つように言い、フランティが立つ。先生は、フランティのいる最後列の席までいくと、あてこすった理由を訊く。そこでも、フランティはプレコッシの父親の醜態についてニヤニヤしながら話す(3枚目の写真)。先生はフランティを教室から出るように命じ、ガッローネのそばに行くと、肩に手を置き、「きみは、心の気高い子だ」と称え、最後にプレコッシの頭をいたわるように撫でる。最後のシーンは、学校が終わった後、ガッローネがプレコッシと一緒にいつものパン屋に行き、買ったパンの半分をプレコッシに渡す。

【巻Ⅰ/挿話6】

4月 ④体育の授業で

4月のエピソード 「④体育の授業で」。ネッリが主役になる唯一のエピソード。朝、母親と一緒に学校まで来たネッリは、体育の先生に渡す手紙を渡される。足が悪いので無理なことはさせないで欲しいという手紙だ。それを、近くに座っていたフランティがニヤニヤしながら聞いている。原作では母はネッリを連れて校長室に行き、体育の授業への欠席を依頼するが、ネッリの強い希望で出席だけはすることになる。授業が始まると、映画では、教師が、生徒全員を、狭い体育館の中をくるくる回るように走らせる。学校に行く時びっこをひいていたネッリもなぜか普通に走っている。原作ではいきなり「のぼり棒」をよじ登らされる。一番上まで登り、その上にある横棒に立たなくてはならない。その時、ちゃっかり「商売」をしたのがガロッフィ(Vincenzo Jannizzi)。楽に棒が登れるよう、両手に塗る「松脂の粉」をこっそり販売している(1枚目の写真、矢印は粉の入った缶)。原作では、缶ではなく、1人用に袋詰めにしたものを売っている。ネッリは、次が自分の番だと知ると、封筒を手に持ち教師に渡そうか止めようか考える。ネッリの後ろにいたフランティは、手紙を取り上げて笑い者にしようとし、それを止めようとしたガッローネと喧嘩になる。原作にはこのような揉め事は一切ない。ネッリ(Daniele Gerlini)は自主的によじ登り始める。半分以上登ったところで、教師はもう十分だとストップをかけ、すべり降りたネッリに生徒たちが拍手する。原作では、てっぺんの横棒まで登るが、映画では横棒自体が存在しない。

【巻Ⅰ/挿話7】

10月 ④カラブリアの男の子

10月のエピソード 「④カラブリアの男の子」。ポルボーニ先生が授業をしていると、いきなりドアが開き、校長が入って来る。生徒たちは一斉に席を立って迎える。一緒に入ってきたのは、浅黒い顔をした少年(Salvatore Donato)(1・2枚目の写真)。校長は、イタリア半島の最南端のレッジョ・カラブリアから来てくれたイタリア人と仲良くするよう強く訴える(カラブリアは1860年まで両シチリア王国)。その後、校長は先生に、クラスの1番は誰かと訊く。ポルボーニ先生はデロッシを前に呼び出すと、原作によれば、「最優等生のきみから、クラスを代表して、あたらしい同級生に、歓迎のしるしをおくってほしい。さあ、ピエモンテの子供たちみんなのかわりに、きみがカラブリアの子を、しっかり抱きしめてみせてくれ」と言う。原作では、そのまま抱きしめることになっているが、映画では、気持ち悪がった転校生が教室から逃げ出す。廊下まで追っていった先生が、抱擁するのは友だち同士のしきたりだとやってみせ、教室に連れ戻す。そして、デロッシが抱擁し、校長がまず拍手し、それにつられてクラス中が拍手する(3枚目の写真)。原作では、先に生徒たちが拍手し、先生は「教室では拍手をするものじゃない」と止める。

【巻Ⅰ/挿話8】

1月 ⑦サルデーニャの少年鼓手★ 1月 ⑦サルデーニャの少年鼓手★

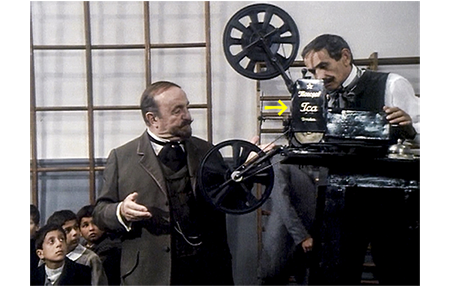

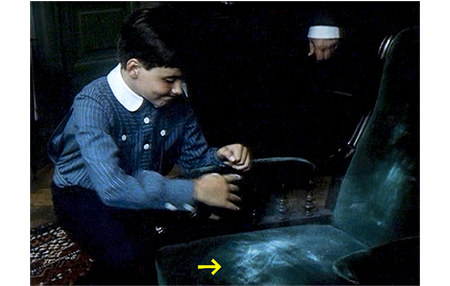

1月の「お話」の 「⑦サルデーニャの少年鼓手」。原作では、毎月1つずつ、先生が配布するお話だが、映画ではエンリーコの父がやってきて講堂で映画を観せる。使用する映写機は、ドイツのドレスデンにあるイカ社(Ica)が1914年から製造を始めたMonopolという映写機(1枚目の写真、矢印の先に、上から、「Monopol、Ica、Dresden」と書かれている)。しかし、これは根本的に間違っている。映画の冒頭は、1915年、20代半ばのエンリーコから始まる。クオーレのエンリーコは10歳なので、時代としては1915-(25-10)=1900年となる(映画にはウンベルトⅠ世〔1900年7月に暗殺〕が登場⇒10月の時点では1899年)。映写機が生まれる14年前だ。映写される「映画」も、動きがスムースで、無声映画末期を思わせる。ルイジ・コメンチーニ監督は、フィルムアーカイブの創立者だというのに、なぜこのようなアナクロニズムを平然と行ったのだろうか? 映写の前にエンリーコの父が、映画という新しい奇跡について力説するが、それほど新奇なものなのに、講堂に「当然の設備」として映写用の暗幕が備え付けてあるのも不自然だ。無声映画の舞台となるのは、1848年のクストーツァ(Custoza)の戦い。北イタリアのヴェローナ県で、イタリア軍が、オースリア帝国/ロンバルデルド=ヴェネト王国の連合軍と戦った独立戦争の一環。原作では、14歳のサルデーニャ島出身の鼓手が主人公。映画では、戦闘が迫り逃げ出した農家に1人残っていた10歳くらいの孤児が主人公。だから、サルデーニャ島出身とはとても思えない。オーストリア軍から攻撃を受けて、農家に逃げ込んだイタリア軍の小隊は、少年を隊のマスコット(小間使い)にする。少年は、負傷兵の世話、弾込めなどを手伝っていたが、太鼓を見せられて嬉しそうに叩いてみる。そのうち攻撃が激しくなり、大尉は少年(Matteo Pellarin)を呼び出し(2枚目の写真)、「お前は小さい。見つからないように敵陣を突破して、最初に会ったイタリア軍の将校にこの手紙を渡せ」と命じる。少年は、手紙を帽子の中に入れ、背をかがめて丘を走り下る。しかし、途中で右脚を撃たれてしまう(3枚目の写真、矢印)。少年は、天を仰ぎ、足などどうなってもいいと覚悟を決めると、足を引きずりながら手紙を届けようと進む。そして、翌日、野戦病院のベッドに横たわる少年の前に現れた大尉は、シーツをめくってみて、右脚の膝から下が切断されているのを知り、敬礼し、「私はただの大尉だが、君は英雄だ」と讃える(4枚目の写真、矢印はなくなった脚)。無声映画なのでインタータイトルが表示され、この部分だけは意味が分かる。

【巻Ⅱ/挿話1】

3月 ①夜の学校 3月 ①夜の学校

ここから、TVミニ・シリーズの第2話(巻Ⅱ)に入る。冒頭は、1915年のシーンから始まる。新兵の健康診断所では、順に名前が読み上げられている。たまたまそこを訪れていたエンリーコは、「コレッティ・ウンベルト」と読み上げられた名前にハッとする。同級生だったコレッティだ。階級こそ違うが、2人は感激の再会を果たす。その後の食堂のシーンでは、2人に加え、大きくなった「左官屋くん」の3人で食事をとる。そして、エンリーコの回想が始まるが、対象は、会ったばかりのコレッティではなく、ずっと一緒だった左官屋くんにまつわる3月の 「①夜の学校」。夜、左官屋くんが、父の左官屋を伴ってポルボーニ先生の教室を訪れる(原作では左官屋くんは登場しない。映画ではエンリーコが登場しない⇒エンリーコの日記なので 出て来ないのはおかしい)。携帯電灯の商品化は1899年なので、左官屋くんがカンテラを持っている(1枚目の写真)のは当然としても、教室にも電灯はない(白熱電球の商品化は1892年)。先生も、教壇に置かれたカンテラの光で授業の準備をしている。後のシーンで、エンリーコの家には煌々と電気が点いているのは、エンリーコの父が新しいものに興味のある技術者で、かつ、金持ちだからであろう。この時代、電灯のような贅沢品は小学校までは普及していなかったことになる。左官屋くんは父を、中央、最前列の机に座らせる。しっかり勉強して欲しいとの期待からだ。父は体が大きいので必死になって体を押し込むが、2人分の席を1人で占有する。左官屋くんが帰る頃、他の受講者が続々と入って来る。全員が大人。そして、個々のカンテラを机の上に置いて勉強する(文字を読む練習)。中で、1人眠りこけているのが、左官屋(2枚目の写真、矢印)。先生は、疲れているのだと思い、しばらく眠らせておく。先生が左官屋を起こすと、別の大人がイビキをかいて寝始める。原作では、エンリーコが父に連れられて夜学を見学に行くという設定。夜間学校は200人以上と書かれているが、どう教室に分配されたのかは不明。ポルボーニ先生の教室では、全員が「まばたきもせず」授業に聞き入っていたとあるので、映画とはだいぶ雰囲気が違う。映画の左官屋は、授業中に寝てしまったようにあまり熱心ではない。原作にはないが、映画では、挿話③の後に、その後の展開として、夜、自宅で、左官屋君くんが父に勉強をさせようと努力するシーンが付け加えられている(3枚目の写真、矢印は本とノートとペン)。薄暗いのは、天井から吊るした灯油ランプが部屋の照明だから。左官屋君くんは、ノートを父の前に広げ、手にペンを持たせるが、半分酔っ払った父はペンを投げ捨てる。怒った左官屋君くんが出て行くと、反省した父はようやく勉強を始める。

【巻Ⅱ/挿話2】

12月 ④左官屋くん 2月 ③機関車

12月のエピソード 「④左官屋くん」。エンリーコの部屋に、左官屋くんとガッローネが遊びにきている。テーブルの上には積み木が置かれ、絨毯の上には汽車のオモチャが置かれている(1枚目の写真)。原作では、エンリーコの部屋に友だちが遊びにくる場面は、(1)「④左官屋くん」(左官屋くんのみ)、(2)1月の「④うれしいお客さま」(デロッシ、コレッティ、ネッリ)、(3)2月の「③機関車」(プレコッシ、ガッローネ)の3回ある。「④左官屋くん」では、積み木で遊び、左官屋くんの上着の白い汚れがソファについたのを払おうとして父が止める(2枚目の写真、矢印は汚れ)。「③機関車」ではガッローネがいて、機関車で遊び、その機関車を父に言われたエンリーコがプレコッシにプレゼントする。「④左官屋くん」では、機関車はプレゼントしないが、機関車で遊び、ガッローネがいるところは、2月のエピソード 「③機関車」 を反映しているのであろう。「④左官屋くん」の最後は、原作にない場面。左官屋君が、初めてみる電灯を珍しがってスイッチのON/OFFをくり返す(3枚目の写真、矢印はスイッチ)。奥に見える食堂にも、立派な天井灯が点いている。クオーレの原作は1886年(白熱電灯は存在しない)なので、このシーンは、時代設定を15年先送りした結果可能になった。

【巻Ⅱ/挿話3】

11月 ④同級生のコレッティ

11月のエピソード 「④同級生のコレッティ」。エンリーコ、ガッローネ、左官屋くんの3人が、炭屋の息子コレッティに会いに行くと、ちょうど荷馬車で着いたところで、コレッティ(Federico Belisario)が荷馬車に積まれた薪を運んでいる(1枚目の写真)。3人はさっそく手伝い始める。体力がなくて、一番上等の服を着たエンリーコはくたびれ気味(2枚目の写真)。この直後、薪を置いた後で、コートについた木屑を手で払う場面もある。それでも、作業は続く(3枚目の写真、矢印はエンリーコ)。原作では、登場するのは、コレッティとエンリーコだけ。コレッティは巻き運びだけでなく、店番など様々なことをする。エンリーコは一切手伝わないが、それが不親切という感じは全くしない。コレッティが如何に大変かを、エンリーコが悟るシーン。映画では、エンリーコを主役から外し、常にガッローネを登場させ、助け合いを強調しすぎるきらいがある。

【巻Ⅱ/挿話4】

3月 ⑩瀕死の「左官屋くん」

3月のエピソード 「⑩瀕死の左官屋くん」。左官屋くんが重病になり、ガッローネ、プレコッシ、コレッティがお見舞いに行く。その前に、プレコッシは、果物を売っている男からオレンジを3個買うが、3個目は袋に入れず(1枚目の写真、矢印はオレンジ)、こっそり自分の鞄に入れる。そして、3人で会った時、ガッローネに「何個買えた?」と訊かれ、「2個」と嘘をつく。左官屋くんのアパートを訪れると、父が泣いている。左官屋くんが意識不明になっているからだ。ガッローネは、持ってきたオレンジ2個とお菓子を持って左官屋くんに近づき、声をかけるが反応はない(2枚目の写真)。そこで、持ってきたお見舞いを枕元に置き、寝室から出る。罪の意識から、プレコッシは鞄に入れたオレンジを取り出し、枕元まで持って行く。プレコッシが寝室から出ようとすると、左官屋くんがかすかな声でガッローネを呼ぶ。ガッローネは、左官屋くんの横に座って手を取る(3枚目の写真)。原作では、見舞いに行くのは、エンリーコ、ガッローネ、デロッシの3人。ここでも、エンリーコは外されている(何度も書くが、『クオーレ』はエンリーコの日記なので、「彼がいない場面が、なぜ日記に書いてある!」と言いたい)。3人がお金を出し合ってオレンジ3個を買ったとも書かれているが、誰もチョロまかしてはいない。映画で、プレコッシになぜ1つ盗ませたのか? 非常に不可解で不愉快な脚色だ。

【巻Ⅱ/挿話5】

12月 ⑧フィレンツェのちいさな代書家★

12月の「お話」の 「⑧フィレンツェのちいさな代書家」。工場の給与だけでは子供たちの食事も満足に与えられなくなった父は、夜の仕事として宛名書きを始める。しかし、昼間の仕事で疲れている父は、しばらくすると寝てしまう。父を手伝おうとして断られた12歳の長男ジュリオ(Dario Ceccuti)は、皆が寝静まってからこっそり見に来て父が寝てしまったのに気付き、横に座って宛名書きを始める(1枚目の写真)。朝になって、仕上がった封筒の山を見て、父は自慢げだ。「割り当ての仕事をこなし、眠ることもできた」。その日は、子供たちの夕食もたっぷりあった。しかし、翌日、ジュリオは授業中居眠りしてしまう(2枚目の写真)。それが続き、父は学校に呼び出されて注意を受ける。怒った父は、買ってきたお菓子をジュリオには食べさせず、壁際に立たせ、堕落していると叱る(3枚目の写真、矢印)。ジュリオは、それでも、毎夜、父が眠ってしまうと、宛名書きを手伝う。そして、ある夜、弟が何事かと部屋に入って来たことで、父が目を覚まし、ジュリオの献身的な行為に気付く。「許して、父さん」というジュリオを抱きしめ、「許しを請うのは俺だ。お前は天使で、俺は恩知らずだ」と謝る(4枚目の写真)。原作では、父はその場で眠るのではなく、12時に寝室に行くという設定(割り当て制ではなく、出来高制)。父のジュリオに対する叱咤、嫌悪は映画より激しい。宛名書きは3ヶ月も続く。最後は、弟ではではなく、父自身が気付く。ただし、原作ではその後のことは何も書かれていない。映画では、工場のサラリーが上がり、夜の仕事はもうしなくて良くなったことが分かる

【巻Ⅱ/挿話6】

1月 ③鍛冶屋の息子

1月のエピソード 「③鍛冶屋の息子」。原作と映画では、内容は100%違う。プレコッシのアパートで、コレッティとガッローネが手伝って作業をしている。すると、そこに、いつものように泥酔した父が帰ってくる。3人は、追い出されるように廊下に出るが、父はプレコッシの持っていたノートを取り上げ(1枚目の写真、矢印はプレコッシ)、叱り飛ばし、プレコッシを部屋の中に押し込む。廊下からは、プレコッシが殴られる音が聞こえてくる。プレコッシを助けようと、コレッティは薪の積んである自分の部屋に戻ると、プレコッシの代わりにノートを書き直してやる(2枚目の写真)。コレッティが一晩かかって作り上げたプレコッシのノートを、翌朝、ガッローネと2人で届けに行く(3枚目の写真、矢印はノート、プレコッシは離れて立っているコレッティの方を向いている)。プレコッシは、白い寝間着姿だが、中には怖い父がいるので、母が部屋の中から服と鞄を取ってきて廊下で着替える。原作に書かれていることは、(1)プレコッシがエンリーコのアパートのある建物の屋根裏に住んでいて、出入りする階段も違うこと、(2)勉強は一生懸命にやるので、家庭環境さえ良ければクラスでも1,2番になれるだろうということ。つまり、映画のようなことは一切書かれていない。映画で、このようなエピソードを挿入した理由は、次のエピソードにうまくつなげるためだろう。

【巻Ⅱ/挿話7】

2月 ①ふさわしいメダル

それは、2月のエピソード 「①ふさわしいメダル」。原作では、プレコッシが、その週のクラスの二等賞メダルをもらうという内容なのだが、理由は書かれていない。映画では、コレッティが頑張って作ったノートを見た教育局長が、プレコッシを褒め、質問にもちゃんと答えることができたことから(1枚目の写真)、メダルを渡すことに決める。学校が終わり、プレコッシが先生に手を引かれて外に出てくると、そこにはプレコッシの父親が立っていた。先生は、父親の前まで歩いていくと、プレコッシがメダルを授与されたと話し、メダルを見せる。原作の表現を借りれば、「かわいそうな息子に、自分がどんな仕打ちをしてきたか」「息子がやさしくけなげに、たえ忍んできたか」を悟った父は、息子の胸にメダルをつけてやり(2枚目の写真、矢印)、抱きしめる(3枚目の写真)。以後、父親は立ち直り、泥酔してプレコッシを殴ることはなくなる。ここで、巻Ⅱは終わるが、すべてのエピソードにガッローネが出てくるのは、あまりに行き過ぎ。本来は、巻Ⅰの冒頭で、エンリーコの父が渡した日記に基づいているので、エンリーコなしのエピソードはあり得ないのだが、その原則は完全に無視されている。

【巻Ⅲ/挿話1】

4月 ②ウンベルト王

ここから、TVミニ・シリーズの第3話(巻Ⅲ)に入る。冒頭は、いつものように1915年のシーンから始まる。場所は、前線に向かう野道。エンリーコとコレッティは、行軍の途中でも話してばかり。途中休憩でも、2人は小隊から少しはなれた丘の中腹に座って、仲良く話し合う。コレッティの思い出話から回想シーンに戻るので、最初のエピソード、4月の 「②ウンベルト王」 では、登場するのは、コレッティとコレッティの父、エンリーコ、それに、クロッシ。原作では、クロッシは登場しない。映画の中で、これまでクロッシは一度もクローズアップされなかった。次のエピソードの主役がクロッシなので、先行して紹介したのか? 「②ウンベルト王」は、ウンベルトⅠ世がトリノを訪れた時の話。炭屋をしているコレッティの父は、1866年の戦争の時、22歳のウンベルト皇太子が率いる第16師団の一兵士だった。ウンベルトⅠ世は1900年7月に殺害されるので、このエピソードは1900年4月になる(エンリーコの話は1899年10月~1900年7月)。コレッティの父は、皇太子の師団にいたことを申し立てて規制線の中に3人の子を連れて入って行き、王様を間近に見せてやる(1枚目の写真)。王様が馬車から降りて地元の作曲家Giuseppe Gabettiの像の除幕式に臨むと、コレッティの父はもう我慢できなくなり、制止を振り切り王の前に進み出て、師団の兵士だったと奏上する。意気を感じた王は、握手する(2枚目の写真、この王様、1844年生まれなのでまだ50代だが、とてもそうは見えない)。感激して戻ってきたコレッティの父は、王様と握手した手で息子の頬を触る(3枚目の写真)。

【巻Ⅲ/挿話2】

10月 ⑧屋根裏部屋で 2月 ⑥囚人

10月のエピソード 「⑧屋根裏部屋で」。エンリーコの母が、神父から貧困で困っている家庭のことを聞き、大きな紙包みをエンリーコに持たせ、狭い階段を登って行く。屋根裏に上がる螺旋階段のところで、母は疲れてエンリーコを先に行かせる。ドアをノックすると、貧しい身なりの女性が出てきて、贈り物に心から感謝する(1枚目の写真)。母と一緒に中に入ったエンリーコが奥を覗くと、何と、クラスで一緒のクロッシが机に向かって書きものをしていた。エンリーコはそのことを母に伝える。原作では、母は、友だちから施しを受けているとクロッシが知ったら恥ずかしいと思うから声をかけないように言うが、映画では、そんなことを言う前にクロッシの母が息子を連れてきたので、エンリーコにクロッシ(Elio Sonnino)を抱擁させる(2枚目の写真)。原作はここで終わりとなるが、映画では、エンリーコは棚の上に置いてあった木製のインク壺に興味を持つ。それは、木の又にある巣にいる2羽の雛を彫ったインク壺だった(3枚目の写真)。原作では、2月のエピソード 「⑥囚人」 で、エンリーコが父と一緒に第三者の家に行った時に、その壷を見て、由来を聞かされるという設定になっている(刑務所で教えた囚人から記念に贈られた)。映画では、アメリカにいる父が送って来たと教えられる(クロッシは、父がアメリカに働きに行っていると聞かされているが、実は刑務所に入っている)。原作では、第三者の家で見たインク壺のことをデロッシに話すと、クロッシが「アメリカから帰ってきた父がインク壺を持ち帰った」と言っていたと聞かされ、クロッシの父が囚人だったと分かる。これでは、映像的に分かりにくいし、この映画はデロッシを無視しているので、このタイミングでクロッシの父とインク壺を結びつけたのだろう(5番目のエピソード「⑤とうさんの先生」で、インク壺が囚人によって作られたことが分かる)。

【巻Ⅲ/挿話3】

5月 ④母をたずねて三千里★

5月の「お話」の 「④母をたずねて三千里」。これだけで4度映画化され、4度目の1990年には5時間のTVミニ・シリーズになっている。それを、わずか14分30秒の無声映画にしているので、筋はかなり改変されている。あまりにも有名な話なので、概略を示し、原作と映画の相違点を指摘するに留めよう。原作では、ジェノヴァに住む13歳の少年マルコは、借金を抱えた労働者の次男だった。母は家計を救うため2年前にブエノスアイレスに働きに出かけていた。最初の1年は給与の全額が3ヶ月毎に送られてきていたが、1年後の「からだのぐあいがよくない」という手紙を最後に連絡が途絶えてしまう。父親と2人の息子は心配したが、中でもマルコは、「ぼくがいく、アメリカへ、かあさんをさがしに」と言い出す。ここからは、箇条書き風に示す。①父は反対するが、マルコの説得に負ける→②父の友人の汽船の船長がアルゼンチン行きの3等切符をくれる→③マルコは4月に乗船。途中で絶望に襲われるが、ロンバルディーアから来た老人と親しくなる→④27日後、ブエノスアイレスに到着。母の働き先は分からないが、それを世話してくれた父のいとこの店を訪ねる→⑤いとこは死んでいたが、いとこが母からの手紙を届けていたのがメキネス家だと分かる→⑥その家を訪れると、メキネス家はコルドバ(ブエノスアイレスの北西650キロ)に引っ越したと告げられる→⑦マルコが真っ青になったのを見た当主は、マルコのそれまでの話を聞き、ボカ(港の南5キロ)に住んでいる有力な知人を紹介してくれる→⑧知人を紹介で、マルコは、ロサリオ(ブエノスアイレスの北西270キロ)までパラナ川を遡る船に乗る→⑨4日後、ロサリオに着いたマリオが紹介された家に行くと、主人はブエノスアイレスに出張中で、執事に邪険に追い払われる→⑩マルコが絶望していると、ロンバルディーアから来た老人と再会する。老人は、「イタリアの星」という宿に連れて行き、コルドバ行きの汽車賃のカンパを募ってくれる→⑪マルコはコルドバ行きの汽車に乗る→⑫コルドバでメキネス家を訪れると、トゥクマン(コルドバの北北西520キロ)に移ったと聞かされる。そして、「親方」が荷車のキャラバンで連れて行ってくれる可能性を示唆される→⑬マルコは「親方」に必死に頼み荷車に乗せてもらう(しかし、目的地はサンチャゴ・デレステロなので途中までしか乗せてやれない、という条件付き)→⑭マルコは人足たちにこき使われ、病気になる。看病したのは「親方」→⑮分岐点に着き、マルコは1人で歩き始める(当時のルートは分からないが、現在のルートでは148キロ歩く必要がある)→⑯マルコがトゥクマンに着き、イタリア語の看板の出ている店でメキネス家のことを訊くと、「トゥクマンにはいないよ」と言われ悲鳴を上げる→⑰実は、トゥクマンから15マイル(miglia、イタリアでは、当時はキロと同じ意味)離れた所にいるだけだと分かる→⑱マルコはそのまま夜になるのも構わず森の中を歩く→⑲メキネス家では、母が手術を受けるのを、どうせ死ぬ身だからと拒み続けていた→⑳そこにマルコが現れ、母は手術を受け、命が救われる。映画の話に移る前に、一言。原作では「アペニン山脈からアンデス山脈まで」という題なのに、日本では、なぜ「母をたずねて三千里」なのだろう? 3000里=11781キロ。でも、これは、トリノ→ジェノヴァ→地中海→ジブラルタル海峡→大西洋→ブエノスアイレスまでの距離にほぼ匹敵する。マルコが苦労したブレノスアイレス→(パラナ川)→ロサリオ→(汽車)→コルドバ→(荷馬車)→サンチャゴ・デレステロ分岐点→(徒歩)→トゥクマン→(徒歩)→メキネス家の総ルート距離は約1340キロ。その分は入っていない。いったいどういう計算なのなのだろう? さて、映画では、母が出稼ぎに出かける前の姿も紹介され、別れのシーン(1枚目の写真、矢印はマルコ)も入っている(マルコの兄は姉になっている)。連絡が途絶えるのは、1年後ではなく数ヶ月後。①②はなく、マルコは寝ている父のベッドサイドに置き手紙をして出かける。マルコがどうやって移民船に乗ったかは不明だが、③は同じ。2枚目の写真は、母が死んだ夢を見て泣くマルコ(Damiano Ruggeri)。④も同じだが、イタリア語を話す人が見つからなくて苦労する。⑤は同じだが、⑥でのメキネス家の引越し先はコルドバではなくロサリオ。そして、そこには⑦のような親切な主人はいない。マルコは、港で道を尋ねたイタリア人の所まで戻ると、必死になって相談するが、そこに現れたのが⑦と同じ役割を果たしてくれる見知らぬ紳士(3枚目の写真)。この人は、⑦を省略し、パラナ川の船の船長宛の「タダ乗り」の手紙を書いてくれる。⑧は同じ。⑨では訪れた先は、「紹介されていた家」ではなくメキネス家。そっけない執事に言われた言葉は、「メキネス一家はトゥクマンに引っ越した」(コルドバを跳び越している)。その後は、⑩と同じように「老人」に再会するが、連れて行ったのは「親方」のところ(⑪⑫が省略)、老人は「親方」に、マルコを荷馬車に乗せるよう頼む(4枚目の写真)。⑭は同じ。⑮も同じだが、地理的にはトゥクマンは北、「親方」の向かうはずのサンチャゴ・デレステロは東なので、分かれ道の方向が逆(5枚目の写真)。⑯⑰はない。⑱~⑳は原作通り。6枚目の写真は感激の対面(6枚目の写真)。マルコはぜんぜん可愛くない。

【巻Ⅲ/挿話4】

1月 ④うれしいお客さま 2月 ⑥囚人

このエピソードは、1月の 「④うれしいお客さま」 と2月の 「⑥囚人」 が間接的に絡んでいるが、原作との直接の結びつきはない。無声映画の上映後、1人席に残ったクロッシが長いすに臥せって泣き出す。長らく戻って来ない(原作では6年)父のことが、映画を観て胸に迫ってしまったのだ。それを見たエンリーコは、クロッシをデロッシと一緒にアパートに連れて行く。「④うれしいお客さま」では、デロッシ、コレッティ、ネッリの3人がエンリーコのアパートを訪れる。クロッシはいないが、ここでデロッシは地理に詳しいことを披露する。映画でも、地球儀を前にしたデロッシは、父のいるアメリカはどこかと訊くクロッシに詳しく教える(1枚目の写真)。映画は、その直後に学校の正門を映し、アメリカから帰ってきた(実際には刑期を終えて出てきた)クロッシの父が息子に会えないかとうろついている姿を追う。クロッシが10歳として、原作通り6年も刑務所にいたとすれば、別れたのは4歳の時なので、お互いに識別は困難だろう。学校が終わり、生徒たちが一斉に出てくる。息子が分からない父に、用務員が門の外にいると教えてくれる。そこに固まっていたのは、父に近い方から、クロッシ、エンリーコ、ガッローネ、コレッティの4人。クロッシは、自分の方をじっと見ている男が何となく気にかかる。4人が門から離れても男はついて来る。エンリーコが去り、3人になった時、クロッシは跡をつけてくる男に釘付けになる。クロッシは、それが父に違いないと確信する(2枚目の写真)。そして抱き合う(3枚目の写真)。この感激の対面は、「⑥囚人」では、「おとといクロッシが話してくれた」という、デロッシとの会話の中で間接的に触れられるだけ。ここは、映画の方がよく出来ている(ただし、最後にエンリーコがいなくなるのはおかしい)。

【巻Ⅲ/挿話5】

2月 ⑥囚人 4月 ⑤とうさんの先生

4月のエピソード 「⑤とうさんの先生」。エンリーコが広い居間でアップライトピアノを弾いている。窓際にはグランドピアノまで置いてある。母は趣味の刺繍をし、姉は本を読み、父は新聞を読んでいる(1枚目の写真)。すると、父が突然声をあげ、小学校の時、最初に習った先生が功労賞をもらったと話す。そして、「ここから列車で1時間のコンドーヴェ(トリノの西北西30キロ)の町」にいるので、エンリーコを連れて会いに行くと言い出す。映画でも行き先はコンドーヴェだが、鉄道ではなく、二頭立て馬車を雇って行く。町の真ん中で馬車を降りると、目の前のベンチに老いた先生が座っている(原作では84歳、先生は町にはおらず、郊外の自宅まで訪ねて行く)。会った後、原作ではすぐに父を思い出すが、映画ではボケていて思い出せない。家の中に入ると、棚には年ごとにファイルが綴じてあり、その中に思い出が詰まっている。先生は、その中から、「1849」と書かれたファイルを取り出す。映画は1900年なので49年前となる(原作では1886年の44年前⇒1842年に教わった)。原作では、この老教師の記憶力の良さが克明に書かれているが、映画では、ファイルはそっちのけで、エンリーコが棚の中にあったインク壺について尋ねる。先生は「木の又にある巣にいる2羽の雛を彫ったインク壺」を取り出すと、テーブルの上に置き、由来を話す(2枚目の写真、矢印)。その内容は、これが3度目となる2月の 「⑥囚人」。だから、映画では、ここでエンリーコが「クロッシの父はアメリカに行っていたのではなく、刑務所に入っていた」ことを知る。原作では、この後、エンリーコの父は恩師を誘って町のホテルに行き、3人で昼食をとる(映画では省略)。食後、先生は2人を駅まで送る。そして、列車が発車する間際に、父は恩師の使っていた粗末な杖を取り上げ、銀の握りのついた杖を押し付ける(すぐに列車に乗り込むので、再交換はできない)。映画では、同じようなシーンがあるが、駅には行かないので、村の広場の真ん中で杖を交換する(3枚目の写真、矢印は「銀の握りのついた杖」)。このエピソードの位置付けは、原作では、父の恩師の思い出だが、映画では、クロッシの父が誰かを分からせるための場になっている。

【巻Ⅲ/挿話6】

2月 ⑥囚人 3月 ④七十八号

2月のエピソード 「⑥囚人」(4度目)。登校したエンリーコは、ガッローネに「秘密」ということで、昨日知ったことを打ち明ける。この映画には字幕が存在しないので、2人が何を話したのかは分からないが、その後の展開から、黙っていようと約束したことは確かだ(1枚目の写真)。原作の「⑥囚人」では、デロッシが、「このことは、ひとことだって、もらしちゃだめだ」とエンリーコに言い、「名誉にかけても、このことはぜったい、だれにもしゃべらない」と約束させる。そして、デロッシは、クロッシにいろいろと親切にする。しかし、映画では、この2人は、「秘密の会話」を見ていたコレッティとプレコッシに訊かれると、「誰にも言うな」と約束させ、すべてバラしてしまう。口が軽いというか、無責任というか… この改変はどうみても不愉快で感心しない。「秘密」を聞いた生徒はすぐ別の生徒に「クロッシの父さんは監獄に入ってた」と告げ、クロッシが教室に入って来た時には、クロッシ以外は全員が事実を知っていた。エンリーコとガッローネに罪悪感は全くない。みんなからじろじろ見られ、戸惑ったクロッシに、ガッローネがパンを渡そうとしたり(3枚目の写真)、エンリーコが優しく声をかけただけ。学校が終ると、エンリーコはクロッシに付き添い、ガッローネとコレッティは、ガロッフィが買ったお菓子を巻き上げてクロッシのところに行き、食べろと差し出す。こんなガッローネからは、原作にあった「親分肌」は感じられない。そこに、クロッシの父が姿を見せる。父は、息子から「お菓子をもらった」と聞くと、逃げようとする4人を呼び止め、息子を1人残して近づき、なぜ親切にするのかと尋ねる(3枚目の写真)。その後の会話の意味は不明。原作では、クロッシの父は「やさしい目」をしていて、「じっとみつめ」ていたが、その目のなかに、「不安そうで疑りぶかそうな光がよぎる」のに気付き、ひやりしたと書かれているが、映画の父は元犯罪者のような険しい目でにらみつけ、詰問する。この改変も、不愉快で感心しない。

【巻Ⅲ/挿話7】

6月 ④野原で

巻Ⅲの最後は、6月のエピソード 「④野原で」。コレッティの父が、息子、エンリーコ、ガッローネ、左官屋くん、ガロッフィ、スタルディの6人を連れて野原にピクニックに行く(原作では、デロッシとプレコッシがいて、左官屋くんとスタルディがいない)。原作では面白みのないただの初夏の風物詩の一コマだが、映画では、この直前に、巻Ⅲの冒頭にあった「エンリーコとコレッティの丘の中腹での語らい」の場面が短く挿入され、昔、君のお父さんに連れて行ってもらったという言葉から、この回想シーンへと移行する。その中では、コレッティの父が、「②ウンベルト王」 の戦闘のことを思い出す。王様のシーンで一緒だったのはエンリーコだけだったので、コレッティは他の4人に父の自慢をする(1枚目の写真)。そして、コレッティの父は昔の戦闘を再現させる。4人を陣地の守備兵にし、息子には撃たれて死ぬ司令官の役をさせ、自分自身とエンリーコは攻め入る敵兵になる。コレッティは、父の執拗な射撃で撃たれて死ぬ役(2枚目の写真、矢印)。その時の父を思い出し、立ち上がって演説するコレッティに敵兵の撃った弾が当たる(3枚目の写真、矢印の方角から被弾)。かくして、コレッティは短い生涯を終える。

【巻Ⅳ/挿話1】

12月 ③初雪、⑨意志の力、⑥女の先生たち 1月 ①助手の先生

ここから、TVミニ・シリーズの第4話(巻Ⅳ)に入る。冒頭は、巻Ⅲのラストの続き。エンリーコは野戦病院に入き、中にいた左官屋くんにコレッティの死を打ち明ける。画面は変わり、雪が薄っすらと積もった街路をポルボーニ先生と左官屋くんが話しながら歩いている。先生は時々咳いている(次のエピソードは「病気の先生」)。このシーン、重要かもしれないが、字幕がないので意味は分からない。従って、ここで紹介できるのは、その次の連続した3つの短いエピソード。最初は、12月 の 「③初雪」。初雪が降った日だ。原作には、カラブリアから来た子が、「雪なんかさわるのもはじめてで、玉をこしらえると、モモでもかじるみたいに、かぶりついていた」という一文がある。これを映像かしたのが1枚目の写真。最初にカラブリアの子を雪の中に引っ張り出したのは赤いニットキャップのコレッティだったが、次の瞬間、白いニットキャップのプレコッシに変わっている(編集ミス)。この短いシーンの後には、上等のコートを羽織ったノービスと、コートなしのクロッシが廊下で一緒になり、クロッシは帽子とマフラーだけを掛けるが、ノービスは手袋をとってコートに入れ(クロッシは手袋もコートもない)、帽子、コート、マフラーの3点を掛けたのを見て悔しがる長いシーンが続く(原作にはない)。3番目のシーン。ガッローネの前に座っているスタルディ(Emiliano Vinciarelli)が暗記しようと必死になっている(2枚目の写真)。これに対応する原作は、「⑨意志の力」。そこでは、スタルディが「ガリベン」少年として描かれている。原作では最後まで脇役に徹するが、映画ではデロッシ以上に光を当てている。コメンチーニは、心優しい万能の天才よりは、自分勝手なガリベンの方が好きらしい。デロッシを人気のない「秀才を鼻にかけた」少年に格下げし、スタルディを「みんなから声援を受けてひたすら頑張る努力の虫」に格上げしている。そして、4番目のシーンは、風邪をひいてお休みになったポルボーニ先生の代わり。原作では、1月の 「①助手の先生」に相当する。ただし、原作の「助手」は、教師になりたての新米で、生徒たちを御すことが全くできない。映画に登場するのは、12月の 「⑥女の先生たち」 の中で紹介される「いつも赤い大きな羽のついた帽子をかぶった」先生。1年三組の担任で、エンリーコのお気に入り、始終陽気で、いつも微笑んでいる。原作には何度も登場するが、名前はなく、あくまで「背景」の一部に留まっている。しかし、映画では、ポルボーニ先生に近い重要な役。そんな派手な先生が代理で現れる。教室の雰囲気は俄然開放的で明るくなる。それに一番喜んだのが、フランティ。先生が、1年生に対するように「甘やかした」態度で接したため、良い意味では、「ひねくれたり、悪さをしたりせず」、悪い意味では「図に乗って」、クラスの代表になった気でいる(3枚目の写真)。原作とはかけ離れているので、正確な内容は把握できない。

【巻Ⅳ/挿話2】

2月 ⑫病気の先生

2月のエピソード 「⑫病気の先生」。エンリーコがポルボーニ先生のアパートまでお見舞いに行く。映画では12月の初雪の後の風邪が原因だが、原作では、1日5時間の授業、1時間の体育、2時間の夜間授業による働き過ぎが原因。エンリーコは、一緒に来た2人も入っていいかと尋ねる(1・2枚目の写真)。もちろん許可が出て、コレッティと左官屋くんが入って来る(3枚目の写真)(原作では、見舞いに行くのはエンリーコ1人)。エンリーコは、2枚目の写真のような帽子を被っているが、なぜか、3枚目の写真のようなニッキャップを被っている2人には、失礼だから脱ぐように言う(自分は脱がない)。2種類の帽子で、なぜ差があるのかは全く分からない。先生は、学校はどんな調子だと訊き、フランティが仕切っていると聞いて心配になる。原作は、先生がエンリーコの弱点を指摘するだけなので、ここでも会話の意味は分からない。

【巻Ⅳ/挿話3】

2月 ⑦おとうの看護人★

2月の「お話」の 「⑦おとうの看護人」。ナポリ近くの村に住む少年チチッロ(Francesco Bonini)が、フランスから帰国した父がナポリの慈善病院に入ったと手紙で知らされ、看病に行く話。病院の受付は混雑していて、看護婦に相談すると病棟を指示される。チチッロがそこにいた看護婦に話しかけると(1枚目の写真)、部屋の一番奥の衝立を指差す。この2回の会話にはインタータイトルが出ない。だから、なぜチチッロが別人の所に行かされたのか分からない。原作では、チチッロが看護人に名前を言うが、彼には「心あたりがなかった」。そこで、①外国から帰ってきた、②5日前の入院、の2点から、「四号室の大部屋の一番奥」と指示される。そして、「父」の顔を見たチチッロには、「これが父親とは、とても思えなかった」と書かれている。映画では、衝立の中に入ったチチッロは、「父ちゃん!」と声をかける(インタータイトル)。そして、手をにぎる(2枚目の写真)。本当にこれが自分の父親なのか、疑うようなインタータイトルはない。1年会ってないだけなのに、自分の父と他人の区別が本当につかないのだろうか? 3枚目の写真の本当の父と違い過ぎるのだが… チチッロは病室のマリア様にお祈りしては、病人に付き添って寝る毎日を送る。ある日、病人が目を開け、じっとチチッロを見る。原作では、チチッロが病院に来てから5日目に、本当の父が退院する。映画では父が息子に気付き(3枚目の写真)、原作では息子が父に気付く。映画のこの場面で一番腑に落ちないのは、父に肩を捉まれて振り返ったチチッロが何の反応も示さないどころか、「お前の父ちゃんだぞ」と言われた後も、衝立を指して、「違う、あっちが父ちゃんだ」というところ。病人を間違えるならまだしも、「1年会ってないだけ」の父が目の前にいるのに、否定するのは絶対におかしい。原作のように、父をみた瞬間、「あっと短くさけんだきり、その場にくぎづけ」になるのが当然だ。だから、父が一緒に帰ろうというのを断り、「あの人を一人で放っておけない」と残って面倒をみる(4枚目の写真)結末も、白々しくて迫力がない。脚本の完全な失敗。

【巻Ⅳ/挿話4】

12月 ⑤雪合戦

12月のエピソード 「⑤雪合戦」。学校の前の道でエンリーコのクラスの生徒たちが雪合戦を始める(1枚目の写真)。「赤い羽の先生」も一緒だ。その時、通りがかった老人の右目に、ガロッフィの投げた玉が当たってしまう。老人は痛さで その場にうずくまる。「赤い羽の先生」や、集まってきた大人たちが、老人を近くの店に連れて行きイスに座らせる。「赤い羽の先生」は、水を持ってきてもらい、布を湿らせて老人の目を冷やす。自分がぶつけたことを認識しているガロッフィは、ガッローネに説得され、店の中に入って行き、自分がやったと正直に打ち明ける(2枚目の写真)。大人たちは、ガロッフィを激しく非難する。原作では、さらにひどく、「地面におでこをすりつけてでも、あやまるんだ」と怒鳴られ、床に投げ飛ばされる。そんなガロッフィを救ったのは「赤い羽の先生」(3枚目の写真)(原作では校長)。「この子が勇気をふるって名のりでた以上、この子をはずかしめる権利は、どなたにもないのです」というのが校長の言葉。校長は、さらに、「おわびをなさい」とガロッフィに言い、ガロッフィは泣き出して、老人の膝にしがみつく。しかし、映画では、「赤い羽の先生」が謝りもさせず、そのまま帰らせる。そもそも、通行人の多い所で、自ら率先して雪合戦をしていた「赤い羽の先生」自身にも責任があると思うのだが…

【巻Ⅳ/挿話5】

12月 ⑦けがをしたひとの家で 12月 ⑨意志の力

12月のエピソード 「⑦けがをしたひとの家で」。雪合戦でケガをした老人は、エンリーコと同じアパートの5階に住んでいる。そこで、エンリーコの父は息子を連れて具合を見に行く(1枚目の写真)。原作では、老人は訪問を喜び、父に2・3日で全快すると話す。そこに、ガロッフィが入って来ると、老人の甥の小さな子に自分の一番大切なもの(外国の切手帳)を渡し(2枚目の写真)、そのまま逃げるように帰って行く。原作では、老人が「もうなおったもおなじだから。こっちにおいで」とガロッフィに声をかける。老人は、前まできたガロッフィの頭を撫で、安心させる言葉をかける。その後、ガロッフィは帰る間際に切手帳を子供に渡す。この方が、老人の心の広さが分かって素晴らしい。映画では、ガロッフィは最後まで一度も謝らない。その後、切手帳がどうなったかは、「⑨意志の力」 の冒頭、「ガロッフィの手にアルバムが返ってきた」と書かれている。映画では、「赤い羽の先生」が教室で切手帳をガロッフィに返す(3枚目の写真)。原作のように、ガロッフィと老人の確たる関係が分かっていると切手帳が戻されても納得がいくが、映画のように何も謝っていないのに返ってくると、許されたのではなく、「受け取るのも腹が立つから突き返された」とも解釈できてしまう。

【巻Ⅳ/挿話6】

1月 ⑥フランティ、学校を追いだされる

1月のエピソード 「⑥フランティ、学校を追いだされる」。数日後、何とか出勤できるようになったポルボーニ先生が教室のドアを開けると、「赤い羽の先生」になってからいつもやっていたように、フランティが教壇の前に立ってクラスを仕切っている(1枚目の写真)。先生は、すぐにフランティを席につかせる。そして、デロッシを教壇の前に呼び、1枚の紙を渡して読み上げさせる。デロッシは、「Componimento(作文)」と言ってから、読み始めるので、恐らく、一番出来の良かったデロッシの作文を本人に読ませたのであろう(2枚目の写真)。原作では、これに似ているのは、「⑤ヴィットリオ・エマヌエーレの葬儀」 を受けて、デロッシが教壇の横で、暗記した「前国王の4年前の葬儀の話」を話している時、フランティが笑い出す場面。映画では、もっと悪質で、爆竹を破裂させる。怒った先生はフランティに前に来いと命じるが、フランティは拒否。我慢の限界を超えた先生は、フランティの席まで行くと、全力で抵抗するのを力ずくでドアのところまで引きずって行き(3枚目の写真)、校長室まで連れて行く。原作では、この章に、フランティが如何に、「箸にも棒にもかからない悪タレ」かが書かれている。この章の最後は映画と同じ。先生は、元気なく校長室から戻って来ると、「三十年、学校で教えてきたというのに」と言って教壇に座る。それを見たデロッシは、「先生、悲しがらないでください。ぼくらは先生のこと、大好きです〔Signor maestro, non si affligga. Noi le vogliamo bene〕」と言う(原作と寸分代わらぬ台詞)。これを聞いた先生は、原作では「授業をつづけよう、みんな」と言うが、映画ではデロッシの頭を撫でて「ありがとう」としか言わない。原作では、フランティは8日間の停学になったと書かれているが、映画では不明。

【巻Ⅳ/挿話7】

1月 ⑨フランティのおかあさん

この後のシーンが、映画の中でも最も理解できない(原作にない)。エンリーコは、1年生の食堂に行くと、長いテーブルの上に「赤い羽の先生」宛ての手紙を置く。その手紙を読んだ先生は、食堂の入口で隠れるように待っていたエンリーコと話す。その時、先生の言葉から、「フランティ」という名前が出るので、停学(あるいは退学)になったフランティの善処を頼みに来た可能性が高い。同じように手紙を持って「赤い羽の先生」に会いに来たフランティは、その姿を見て、自分の持ってきた紙をくしゃくしゃにして去る。そして、1月のエピソード 「⑨フランティのおかあさん」 につながる。ポルボーニ先生の授業中、いきなりドアが開き、フランティの母親が息子を連れて入って来る(1枚目の写真)。そして、先生に許しを請う。そこに、用務員から一報を受けた校長が入って来る。母は、今度は、校長の前に跪いて懇願する(2枚目の写真)。ここまでは、ほぼ原作通り。このあと、原作では校長がフランティを席につかせる。映画では、校長は母を廊下の外に連れ出し、そこでも母は懇願を続ける。フランティは母が心配で廊下に出てくる。すると、その後から、次々とクラスの子が出てきて、あたかもフランティを守るように衝立となる(3枚目の写真)。映画にはないが、2月のエピソード 「⑤仕事のけが」 では、仕事で死亡した父親を嘆き悲しんでいる家族を見て笑っているフランティを見た男性が、フランティの帽子を叩き落とし、「帽子をとれ、このできそこない」と怒鳴る場面がある。こんな不良を、コメンチーニはなぜ擁護するように脚本を変えたのだろう?

【巻Ⅴ/挿話1】

11月 ⑥兵隊さん

ここから、TVミニ・シリーズの第5話(巻Ⅴ)に入る。冒頭の軍隊の場面では、もうエンリーコのクラスメイトは出て来ない。エンリーコは隊長から履行の困難な命令を出され、抗弁するが聞き遂げられない。そして、エンリーコは塹壕戦へ。巻Ⅴは戦争シーンの一番多い巻で、実質部分の約4分の1弱が1917年に割かれている。その関係もあってか、回想シーンは11月のエピソード 「⑥兵隊さん」 から始まる。学校の前を行進していく兵士たちを見て、校長が生徒たちに敬礼するよう声をかけると場面。映画では、騎馬兵のもつ三色旗に向かって敬礼する(1枚目の写真)。フランティだけは敬礼していないが、馬が糞を落とすのを見て笑い(2枚目の写真)、校長に咎められて逃げ出す。原作では、フランティは足をひきずって歩いている兵士を見て大声で笑う。ここでも、フランティの悪質度の矮小化が見られる。映画では、逃げ出したフランティの後をポルボーニ先生が追って行き、こんこんと説教する場面(3枚目の写真)が付け加えられているいが、原作では矯正不能なので、このような無駄なシーンはない。この後も、フランティがメインの別なシーンが2つも続くが、原作にないので割愛する。

【巻Ⅴ/挿話2】

3月 ⑨ロマーニャの血★

映画では、最後となる3月の「お話」の 「⑨ロマーニャの血」。原作では乱暴気味の13歳のフェッルッチョが主人公。映画では、13歳ではなく高校生以上の半分大人(配役も不明)。家では足の悪い祖母が1人で留守番。フェッルッチョは居酒屋で悪人と賭博。その時、父が金持ちだと漏らしてしまう。フェッルッチョはようやく夜の11時過ぎに帰宅するが、ワインの瓶が空なので、グラッパ(アルコール度数30度の蒸留酒)のコルクを口で開け、ガブ飲みする(1枚目の写真、矢印はグラッパ)。そんな孫を見て、祖母は、昔はいい子だったのにと嘆く。フェッルッチョは反省し、「もう、しません」と約束する(2枚目の写真)。そこに、さっき居酒屋で会った元囚人が強盗に入り、ナイフを突きつけて金を出させる(3枚目の写真、矢印はお金の隠してあった箱)。その後、元囚人の覆面が外れてしまい、祖母が、「お前は、Vito Mazzoniだね!」と叫んだことから、顔を見られたと悟った元囚人は、ナイフで祖母を刺し殺そうとする。フェッルッチョは祖母の上に覆い被さり、自らの体で祖母を救って死ぬ(4枚目の写真、空色の矢印はフェッルッチョの頭、黄色の矢印はフェッルッチョに刺さったナイフ)。原作と違う点は、フェッルッチョは13歳なので居酒屋で元囚人とは会わない。フェッルッチョをなぜ「ハイティーン」にしたのかは不明。

【巻Ⅴ/挿話3】

3月 ②けんか

3月のエピソード 「②けんか」のパート1。ただし、その「前日譚」的な部分なので、原作にはない。金持ちのノービスが、映画の巻Ⅰの冒頭の自家用馬車ではなく、自家用自動車に乗って現れる(1枚目の写真)。1900年なので、自動車がきわめて珍しかった時代だ。派手な空色の服を来て校舎に入って行ったノービスに、さっそくフランティがちょっかいを出す。帽子を奪って、自分で被る(2枚目の写真)。他の生徒も加わって、帽子を返さないように廻す。一度は、ガッローネに止めさせられて帽子を返すが、もう一度取り上げると窓から放り投げる。それを見たガッローネは、「取ってこい」と迫るがフランティは拒否。2人は取っ組み合いのケンカを始める。そこにやって来たポルボーニ先生は理由を訊くが、2人とも黙っている。ノービス(Mattia Darò)は、窓の外を指差し(3枚目の写真)、フランティに帽子を捨てられたと訴える。「誰が始めた?」。スタルディが歩み寄ると、フランティが原因だと告げる。フランティは校長室に連れて行かれる。

【巻Ⅴ/挿話4】

3月 ②けんか 3月 ①夜の学校 3月 ②けんか

3月のエピソード 「②けんか」のパート2。ポルボーニ先生が教室に入って来て、フランティが放校になったと告げる。授業の間、フランティは公園の池で、パチンコを撃って時間をつぶす。そして、授業が終わる頃に学校の門の柵のところに戻って来る。生徒たちがいなくなってからも、フランティは学校の前でブラブラしている。そのフランティの前を、スタルディが姉と一緒に通りすぎ、文房具店に入って行く。それを見届けたフランティは、パチンコを取り出すと、学校の正面2階の窓目がけて石を飛ばし(1枚目の写真、矢印はパチンコ)、窓ガラスを割る。原作では、3月の 「①夜の学校」 の冒頭に、学校の窓ガラスが石で割られ、それを見ていたスタルディがフランティだと証言し、結果としてフランティが放校処分になったという一文がある。原作では、それを受けて、次章の 「②けんか」 では、復讐のためスタルディを待ち構えるという構成になっている。映画では、スタルディの発言で放校になるが、その段階では、フランティは復讐はしない。しかし、フランティのパチンコでの攻撃は、スタルディ姉弟に見られていた。フランティは、2人に「何も言うなよ」と命じる。校長が割られた窓から姿を見せ、下にいたスタルディに誰がやったと訊いた時、スタルディは知らないと庇うが、姉はフランティだとバラしてしまう。怒ったフランティは待ち伏せし、姉のお下げ髪を引っ張る。それを見たスタルディは、フランティの脚に蹴りを入れる。フランティはスタルディの顔を殴り、2人の激しい取っ組み合いが始まる。フランティが優勢だったが(2枚目の写真)、姉に頼まれた店員が手を出したことで、フランティは持っていたナイフを開き(3枚目の写真)、店員の手に切りつける。フランティは警官に追われ、最後には捕まって連行される。ケンカの部分はほぼ原作通り。ただ、フランティは前日の「証言」に対して待ち伏せするので、「姉の証言」はないし、そもそも姉ではなく妹。4枚目の写真は、映画の100%オリジナル。少年院に入れられたフランティをポルボーニ先生が訪れる。何が話されたのかは不明だが、坊主頭にされたフランティは神妙で、改心しているようにみえる。このシーンで、巻Ⅴの回想は終わるが、この巻の主役はどう見てもフランティだ。原作との最大の乖離点だと断言できる。

【巻Ⅵ/挿話1】

映画化にあたっての創作

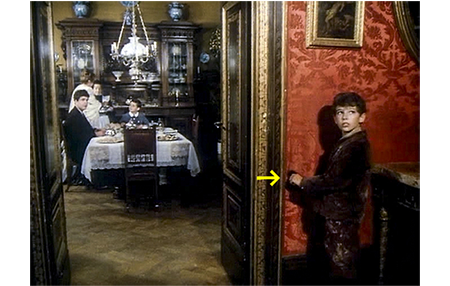

TVミニ・シリーズの最終の第6話(巻Ⅵ)。1917年と表示され、トリノのがらんとした街中を騎馬兵に追われた10名ほどが逃げている様子が映される。内乱とまでは行かなくても市民が2つに割れているように見える。イタリアの歴史を見ても該当する事項は発見できなかったので詳細は不明。そんな中を、一時休暇をもらったエンリーコが父のアパートに戻って来る。通りに面した建物の入口には鍵がかかり、管理人の女性が状況を説明するが、字幕がないので分からない。アパートの部屋のドアにも鍵がかかっていて、何度もノックした後にようやく開けられたドアの背後では、父が銃を構えている。かなり危険な状況にあるらしい。無事に戻ってきた息子に両親と姉は大喜び。だが、退職したポルボーニ先生に会いに行くなどの外出は危険だからと止められる(1枚目の写真)。その直後に、投石で窓ガラスが割れる。自分の部屋に入って落ち着いたエンリーコが、棚の上に飾ってあった3年生のクラスの記念写真を手にとる(2枚目の写真)。ここから回想が始まる。

【巻Ⅵ/挿話2】

7月 ②最後の試験

7月のエピソード 「②最後の試験」。「最後」とあるのは、その前に筆記試験があるため。この「最後」では、口頭試問が行われる。原作では、一度に4人ずつ呼ばれ、部屋には校長と4人の教師がいる。映画では1人ずつ呼ばれ、校長と3人の教師が座り、プラス、ポルボーニ先生が立って、後ろからこっそり生徒を助けている。不思議なのは、部屋のドアが開けっ放しで、そこから他の生徒たちが覗いていること。はっきり言って、ありえない。原作では、エンリーコは最初の組で呼ばれる。映画でも、エンリーコのシーンから始まる(1枚目の写真)。校長が質問し、エンリーコが答えに詰まっていると、ポルボーニ先生がそれとなくヒントを含んだ言葉で校長に話しかけ、エンリーコはヒントを理解してすらすらと答える。原作でも、ポルボーニ先生が、「手や頭をつかって… いろんな合図をおくってくれた」と書いてある。その後、映画では、スタルディの「予行演習」をコレッティとエンリーコが手伝い、みんなに励まされる場面が挿入される。おまけに、その後、その時の5人でデロッシを囲んでからかう。原作では、スタルディはただのガリベンなので人気などなく、デロッシには全員が敬服しているので、全く逆の取り扱いだ。そして、スタルディの試問が始まる。校長が質問すると、左官屋くんが教科書をめくって正解をみつけ、コレッティが指を使ってスタルディに答を教える(2枚目の写真、矢印はスタルディ)。こうした助けはポルボーニ先生からもあり、スタルディは暗記していたことをペラペラと話すことができた。全員の口頭試問が済むと、ポルボーニ先生が部屋から出てきて、「全員合格!」と告げ、生徒たちは歓声を上げる(3枚目の写真)。原作では、エンリーコ以外の試験のことは何一つ書かれていない(エンリーコの目から見ているので、試験室のドアが閉まっていれば何も見えない)。章の大半は、エンリーコがガッローネに、新学期からは別の都市の学校に行くと告げるシーンに割かれている。

【巻Ⅵ/挿話3】

3月 ⑥三月十四日の前日、⑦賞状授与式 6月 ②イタリア 7月 ③さようなら

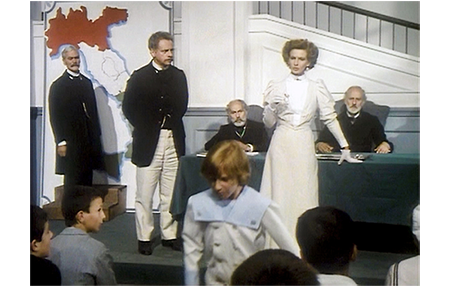

7月のエピソード 「③さようなら」。原作の最終章。原作では、最後にもう一度学校に集まり、試験の結果を聞き、進級証書をもらうだけなので、いつもの教室で行われる。ところが、映画では、講堂で大々的に行われる(1枚目の写真)。原作の3月のエピソード 「⑥三月十四日の前日」 には、ヴィットリオ・エマヌエーレ劇場での賞状授与式にあたり、市内の学校からイタリアの12の地域から来た子が1人ずつ選ばれて舞台にあがるが、そのうちカラブリアの子は、エンリーコのクラスに転校してきた子だったことが書かれている。このカラブリア代表の部分が映画に転用されている。原作の次章

「⑦賞状授与式」 では、合唱が終わると、12人が舞台の上に上がり、一列に並ぶ。映画では、1つの学校の修了式にもかかわらず、演出はもっと派手だ。それぞれの州の形にくり抜いた紙型を持った16人の子が、1人ずつ舞台に上がり、大きなイタリアの地図の上に、自分の州の紙型を貼っていく。カラブリアの子の番になると、南イタリアなので、3色の国旗に合わせ、緑色の紙型を手に持って登壇する(2枚目の写真)。そして、背後のイタリアの地図の最下端の部分に、その紙型を置く。それが済むと、もう一度合唱。次に、デロッシが前に出て、6月のエピソード 「②イタリア」 のほぼ全文を暗唱する(3枚目の写真)。「わたしは、あなたの輝く海、高貴なアルプスを愛し、あなたのおごそかな記念碑と永遠の歴史を愛し、あなたの栄光と美を愛する…」という長い文章だ。デロッシは、原作のように完璧ではないので、途中で3度つかえ、その度にポルボーニ先生が小声で教える。ただ、腑に落ちないのは、なぜ3年生のデロッシかという点。イタリアの小学校は5年までなので、4年生と5年生がいる。なぜ3年生が代表で登壇するのか?

【巻Ⅵ/挿話4】

7月 ③さようなら

7月のエピソード 「③さようなら」 の続き。式典は、成績優秀の表彰に移る。原作ではクラス内での発表なので、記載は極めて簡素。例えば、デロッシは、「進級、七十分の七十点。一等賞」。スタルディについては、「七十分の六十七点」と書かれているだけ。エンリーコは、自分の成績は伏せて書いていない。映画では、成績優秀者の表彰に進む。先程の暗唱のあとカットが入るので、恐らく、5年生の表彰、4年生の表彰が済み、3年生の番が回ってきたと考えたい。「赤い羽の先生」が、これから1番の生徒を表彰しますと言うと、早々とデロッシが席を立つ。しかし、1番はスタルディだった。スタルディは嬉しそうに前に進み出て、デロッシは腰を下ろす(1枚目の写真、矢印はデロッシ)。2番にデロッシの名が呼ばれると、デロッシは受賞を断り、後ろを向いて立ち去ろうとする(2枚目の写真)。ポルボーニ先生が引き止め、メダルを授与させる。そして、3番はエンリーコ。エンリーコは全身で喜びを現し、授賞者の「赤い羽の先生」にキスする(3枚目の写真)。この映画の改変は原作への冒涜だ。デロッシを、ここまで辱める権利はコメンチーニはない。私がIMDbの「users’ votes」で10点中1点しかつけなかったのは、この改悪に強い憤りを覚えたから。

【巻Ⅵ/挿話5】

7月 ③さようなら

7月のエピソード 「③さようなら」 の最後。原作では、章の最後に、「ぼくが最後に… 抱きしめたのも、ガッローネだった」と書かれている。このシーン(1・2枚目の写真)が、主な回想シーンの最後を締めくくっている。

【巻Ⅵ/挿話6】

10月 ⑩えんとつ掃除の子 映画化にあたっての創作

本来は、先のシーンで終わるべきなのだが、映画では、日記をめくると、次のシーンが現れる。原作では、冒頭に近い10月のエピソード 「⑩えんとつ掃除の子」 だ。煙突掃除の小さな男の子が、1日中掃除して稼いだお金をなくしてしまい、親方に殴られると泣いている。それを見た3年生の女の子がみんなでお金を出し合い、助けてあげる話。映画では、ここでも「赤い羽の先生」が出しゃばり、みんなに声をかけてお金を集める(1枚目の写真、矢印は煙突掃除の子)。男の子の帽子にコインを入れた後、ススで真っ黒になった頬にキスするので、全員の顔が黒くなる(2枚目の写真、矢印は汚れた頬)。そのシーンを思い出しながら、1917年のエンリーコは日記を見ている(3枚目の写真)。

【巻Ⅵ/挿話7】

映画化にあたっての創作

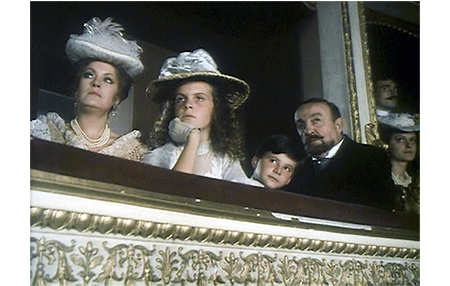

過去が懐かしくなったエンリーコは、ポルボーニ先生のアパートを訪れる。アパートは同じだが、ベッドをはじめ、家具の配置が全く違っている。2人は旧交を温め、食事を共にする。このシーンを観ていて驚いたのは、この先生のアパートには水道が来ていない。食事に使った皿は、きれいに拭った後、たらいの水で洗ってきれいにする(1枚目の写真、矢印)。かなり不衛生に思える。思い起こせば、左官屋くんの家の夕食のシーンで、子供たちが皿を舐めて何も残らないようにきれいにしていた。それも、洗う水が少ないので、自助努力できれいにしていたのであろう。意外な事実だ。1917年といえば、日本では大正6年。日本ではどうだったのだろう? 知識がないので、想像もつかない。エンリーコと先生は、この後、アパートを出て今は使われていない劇場に入って行く(2枚目の写真)。中に入ったエンリーコは、昔、一家でショーを観に来たことを思い出す(3枚目の写真)。このショーについて、原作では言及がないが、最初はクラシック・バレエで始まり、最後は、各国の旗を振っての行進。イタリア各州の旗だけでなく、星条旗や日の丸まで登場する。これが、子供時代のエンリーコが登場する最後の場面となる。

【巻Ⅵ/挿話8】

映画化にあたっての創作

映画のラスト。エンリーコは休暇を終えて、再び戦場に向かう。家族の別れは、治安上、アパートの済ませ、駅まで見送りに来てくれたのはポルボーニ先生だけだった(1・2枚目の写真)。

C の先頭に戻る く の先頭に戻る

イタリア の先頭に戻る 1980年代 の先頭に戻る