Verdwijnen 消えていく…

オランダ・ノルウエー映画 (2017)

死の病にかかった33歳の女性写真家ロースが、それまで長年不和だった55歳の母をノルウェーの山中に訪ねる話。マルクス・ハンスン(Marcus Hanssen)は、13歳になる異父弟のベンクを演じる。荒んだロースの心を、冬のノルウェーの大自然と、自然の創り出す音に魅せられたベンクが、死に対面できるよう立ち直らせるまでのプロセスを描く。淡々として爽やかなストーリーの展開は、非常にスローなテンポと合わせ、悲劇にもかかわらず詩情すら感じさせる。ロースが、死地を雪原に求めて1人消えて行くラストは、安楽死の国オランダならではの結末と言えるかも〔日本流に言えば、「逆・姨捨」かも…〕。なお、映画を理解する上で困ったのは、英語版には、ロースと母の話すオランダ語の部分にだけ英語字幕がついていて、ロースとベンクの英会話や、ノルウェー語の会話に字幕がない。オランダ語版では、その逆で、英語とノルウェー語の会話にはオランダ語字幕が付くが、オランダ語の会話には字幕がない。だから、2つ購入しないと意味が分からない。英語はヒヤリングも可能だが、ベンクのノルウェー語訛がひどく、ところどころ聞き取れない。

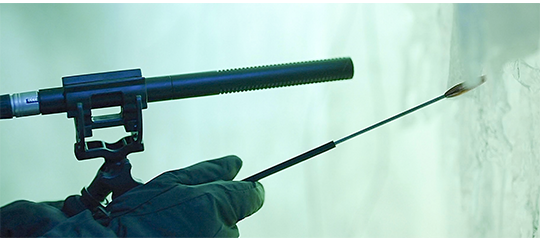

雪に埋もれたノルウェーの山中にある母の家を、オランダ人の写真家ロースが訪ねていく〔恐らく、母が2度目に結婚した相手がノルウェー人だった〕。真っ先に温かく出迎えてくれたのは、異父弟のベンク。それに対し、母はいつものように冷淡までに冷静だ。ベンクはピアニストだった母の影響からか、音に対して強い興味を抱いている。そして、ロースが家の近くを歩き回っていると、氷瀑にハシゴをかけて登っているベンクに出会う。彼は、ツララの軽く叩いて出る音に魅せられて何週間も通い詰めていた。ロースは手近にあったツララをうっかり折ってしまい、ベンクをがっかりさせる。しかし、ロースは、ベンクを喜ばせることもした。翌日はベンクの13歳の誕生日なので、特殊な集音用のガンマイクロホンをプレゼントしたのだ。これにはベンクも大喜び、さっそくいろんな音を採っては楽しむ。映画は、ロースとベンクの仲睦まじい姉弟ぶりを様々な角度から見せる。中でも、一番幻想的で美しいのは、氷瀑の内部空間での採音であろう。氷結した湖での水泳やサウナでの語らいは、如何にも冬のノルウェーらしくて楽しい。しかし、そんな楽しい時にも、突然終結が訪れる。死の病に冒されたロースは、2人に別れを告げに来ていたのだ。そして、いつ決めたのかは分からないが、彼女は、厳冬の雪原の中での死を選ぶ。娘に対し冷淡だった母は、それを知って態度を改め、死出の旅に協力する。

マルクス・ハンスンは、他に映画出演歴のない ごく普通の少年。音に対して敏感な少年の役を、自然に演じている。笑顔になると別人になるところが可愛い。

あらすじ

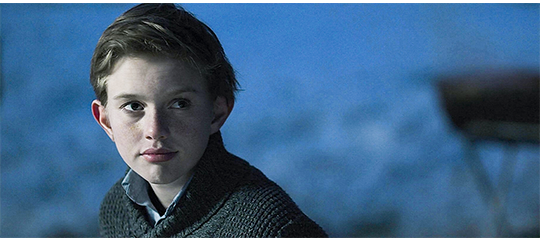

タバコ片手に夜の雪道を走る女性。降りしきる雪のため運転をあきらめたのか、眠くなったためか、途中で車を停めそのまま朝まで眠る。目を覚まし、車から出て雪の中で小用を済まし、タバコに火を点け、再び雪道を走り始める。凍りつくような寒々とした大自然の中を1台の車がポツンと走り、高い位置からのカメラがそれを追う(1枚目の写真、矢印)。そしてタイトル。画面は一転し、雪に囲まれた一軒家。橇犬の鳴き声がする。車から降りた女性は、家に入らず、真っ直ぐ犬たちのところに向う。親しそうに撫でる犬もあれば、「新しい子ね」と言って挨拶する犬もいる〔赤茶色はオランダ語〕。その時、いきなり少年が背中に飛びついてくる。2人は楽しそうにじゃれ合う(2枚目の写真)。女性の名はロース、少年の名はベンク。2人とも一軒家に住む母の子供だが、父親は違う。そして、父親は2人ともいない。次のシーン。キッチンで母がパイ生地をこねながら、「元気してる?」と尋ねる。「出版に漕ぎ付けたトコ」。「良かったわね。また撮影旅行?」。「ええ、2週間」。「コンゴ?」。「それは前回」。そう言うと、ロースは母のために買ってきた雑誌を広げ、コンゴで撮った写真が掲載されているのを見せる(3枚目の写真、矢印)。ロースが「新しい犬、入れたの?」と訊くと、「半年前からいるわよ」と そっけなく答えるので、久し振りの訪問だと分かる。

ロースは雪の林の中を歩きながら、写真家らしくカメラを向ける。そして、氷瀑のような場所に辿り着く。そこでは、ベンクが崖にハシゴを立てかけて登り、電動ドリルで氷に穴を開けている(1枚目の写真、矢印)。ロースが手近にあったツララ状の氷を指で叩いて遊んでいると、うっかり1本を折ってしまう。それを見たベンクは、「それ、僕の“ラ”だよ」と責める(2枚目の写真)〔青字はノルウェー語〕。「ごめんなさい。バカなことして」〔黒字は英語〕。「あのね、この“ラ”を調律するのに1週間かかったんだよ」。そう言いながらベンクは落ちたツララを拾って くっつける(3枚目の写真、矢印)。「それを1秒で壊しちゃって」。「そうね。ホントにごめんなさい」。ベンクはツバを塗って一体化させようとする。「ひっついたのね」。「一応」。そして、先端に木の玉のついた打診棒で軽く叩く。「違ってる」(4枚目の写真)。ロースが照れ笑いをすると、「笑いごとじゃない」と咎める。それでも、「聴きたい?」と尋ねる。ベンクは別のツララを棒で軽く叩き、「これが僕の“シ”、こっちが僕の“ド”」と鳴らしてみせる。「すごいわね」。「そうさ」。ロースはベンクを抱きしめる。

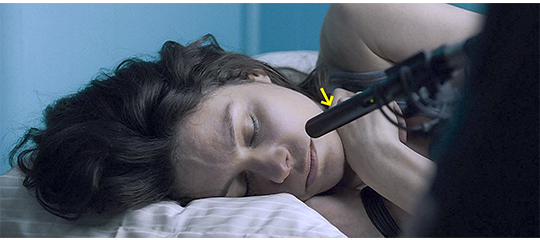

その日の夜、ベッドで横になったロースが、体のどこかを押えながら天井を見つめる〔そこに病巣がある〕。映像は、空から結晶のような雪がひらひらと落ちてくるシーンから、雪の積もった林で樺の木が倒れるシーンに変わる〔死を暗示している?〕。そして、朝。ベンクは部屋に入ってくると、ロースの体に超指向性のガンマイクロホンを向け(1枚目の写真、矢印)、拾った音をヘッドホンで確かめる(2枚目の写真)。目を覚ましたロースは、それを見て、「プレゼント気に入った?」と訊く〔その日がベンクの誕生日〕。ベンクはヘッドホンを外すと、「知ってた? ロースの音ってbjørkにそっくり」〔bjørkは樺〕と言う。「それ何?」。「白い木だよ。庭にあるやつ」。「私、木みたいなワケね?」。

順序は逆転するが、1枚目の写真は、映画の一番最初に映される場面。ロースの母の少女時代、ピアノの天才少女としてデビューした頃の姿だ。母は、天才少女としてもてはやされたが、コンサート・ピアニストにはならなかったようだ。今ではノルウェーの山中に引き篭もり、子供たちにピアノを教えている。ベンクの誕生日を祝い、母は客の前でピアノを演奏する。皆が聞き惚れている中、ロースはキッチンから缶ビールを持ってくると、後先考えずにプルトップを引っ張り、演奏の最中に無粋な音が響く(2枚目の写真、矢印)。咎めるように振り返る人も。演奏が終わり一斉に拍手が起きる。「ありがとう。今日は、自慢の息子のために集まっていただき、本当に嬉しいわ」。そして、ベンクに、「13歳ね」と声をかける(3枚目の写真)。全員で乾杯。母は55歳、ベンクは13歳なので、42歳の時の子供ということになる。「年をとってから生まれた子供は可愛い」という表現が、ノルウェーでも通用するようだ。一方、ロースは22歳の時の子供で、両者の関係は冷え込んでいる。

ほの暗くなった頃、ロースとベンクは庭に出て行く。木の間には、パーティー用の白い提灯がいっぱい吊るされている。ベンクは木のブランコに座りロースをじっと見つめる(1枚目の写真)。「何なの?」。「またケンカするつもり?」〔母と〕。「いいえ」。それでも、ベンクは、「ホントに?」といった顔で見ている。「ベストを尽くすわ。誓う」。そう言うと、指をV字型にして、その間からツバを吐く〔これは、以前紹介したオランダ映画『Abeltje(アブチェ/空飛ぶエレベーター)』でも、誓う時に見られた動作。オランダの特徴なのだろうか?〕。ベンクは、立ち上がると腕を差し出し、小指同士を絡ませる〔こちらは、日本の「指切り」と全く同じ〕。この動作に慣れないロースは、「これが『誓う』のサインなの?」と尋ねる。「そうさ」。その後で、ベンクは、「プレゼント、サイコーだった」と言い、「いい子ね」と言われて照れる(2枚目の写真)。「すごく高かったのよ」。それを聞いたベンクがロースの頬にキスする〔いつもは、ロースにキスされるのを嫌がっている〕。ロースは、驚いた顔をして、「キスしてもらった」とガッツポーズ。この2人、実に仲がいい。翌朝、ロースがピアノの脇に座っていると、母が、「もうすぐ生徒が来るわ」と告げる。「生徒はたくさんいるの?」。「まあまあ」。「それって、2か15?」。「12」。「全員が村から?」。「何でそんなこと? 仕事の方はうまくいってるの?」。「なぜ、私の仕事の話になるの?」。「別に。仕事のこと訊いてもいいでしょ?」(3枚目の写真)。「仕事は順調よ」。「ならいいわ」。寒々とした会話。

独立して建つサウナ小屋の前で、ロースが薪を割りベンクが隣に座っている。「僕、変なことしてみた。ガンマイクを氷の中に突っ込んだんだ」(1枚目の写真)。「ホントに?」。「そしたら、熊みたいだった。熊がウンチする音」。「まさか。冗談でしょ?」。「ホントだよ」。そして、突然、「泳ぎに行かない?」と言い出す。「行かない」。しかし、次のシーンでは、ベンクが氷結した湖に開いた穴に向って走り、ロースが後を追っている(2枚目の写真、矢印は穴)。パンツ1枚になったベンクは、「入る?」と確かめる(3枚目の写真)。「入るわ」。そして、「キツい?」と訊く。「ううん」。開口部に並んだ2人は、「1、2、3」の掛け声をかけるが、飛び込んだのはベンクだけ。「来てよ。怖がらずに」。ロースも飛び込む。「落ち着いて」。「そんなに冷たくないわ」。水から上がった2人。こちらの方が寒いハズだ。ベンクは「風が僕のタオルさ」と強がるが、ロースはバスタオルをかけてやる(4枚目の写真)。見ていても、「撮影は大変だったろうな」と感心してしまう。

その後に、母とロースの会話シーンがある。母が、橇犬の爪を切り、2人でコーヒーを飲み、ロースが、「昨年のことだけど、許してあげる」と言い、母も、「私も許すわ」と応じる。ベンクとの約束を守って休戦を言い出したのだが、母には反省する気配は全くない。「もう子供じゃないんだから」「おしまいにしましょ」。それに対し、ロースは、「いつかは死ぬから」と切り返す。ベンクは、その2人に向ってガンマイクを向けている(1枚目の写真)。会話もすべて聞こえていたハズだ。母は犬と一緒に出かけ、ロースは、ベンクの作業部屋に入って行く。中には、コンピュータと音響装置が並んでいる。「それ、新しいコンピュータ?」。「そう」。「クールね」(2枚目の写真)「で、何してるの?」。「音を作ってる」。ベンクの髪にキスしたロースは、思わず顔をしかめる。「何よ、古い絨毯みたいな臭いね」。「ありがとう」。「髪、洗ってるの?」。返事がない。「洗ってないのね」。ベンクは、スピーカーから音を出す。「それ何なの?」。「ヘラジカ」。ロースは、「素敵な帽子を作ってあげる」と言いながら、ベンクの頭にトイレットペーパーをちぎって重ねていく。「これで、ヘラジカから見えなくなるでしょ」。そして、目までぐるぐる巻きにする。「ほら、ヘラジカが見えなくなった。これで、向こうからも見えない」。「そうだね」。ロースは、その姿を何枚もカメラで撮影する(3枚目の写真)。

ベンクはロースを「氷瀑の中」へと連れて行く。そこは、ベンクがハシゴをかけていた場所のすぐ下が入口(1枚目の写真、矢印はベンクの頭)。狭い入口に、「ここ、安全なの?」と心配するロースに、ベンクは「大丈夫だって。もう100回は来てるから」と安心させる。「毎日来てるの?」。「うん。すぐ慣れるさ」。そして、「氷柱を階段にして」と教える。辿り着いた場所は、岩壁と氷瀑との隙間の空間。前面が氷柱で覆われている。神秘的な雰囲気に、ロースは「すごいわね」と感心する。ベンクは、「後どのくらいいるの?」と尋ねる。「さあ」。「今度は、ちゃんと『さよなら』言ってよね」。「この前、『さよなら』言わなかった?」。「そうさ。いつの間にか いなくなってた」〔ベンクはロースのことが、「姉」として好き〕。「そうする」。「これ聞きたい?」。「ええ」。ベンクは、ツララに向ってガンマイクを向け、木の玉のついた打診棒で軽く触る(2枚目の写真)。マイクを下にずらしていくと、氷の中を伝わる澄んだ音が拡大され、2人のいる空間を満たす。それは、ツララから滴り落ちる水滴や、ツララに沿って流れ落ちる水の音も拾う。CGなどで何でも描けるようになった現在、こうした自然の中に潜む美を映像と音で感じることができるのは素晴らしい。ベンクが音量を上げ、打診棒でさらに触れると(3枚目の写真)、ヘッドホンを付けたロースには様々な音が飛び込んでくる。至福の時(4枚目の写真)。ベンクは、マイクに向って、「もっといていいんだよ」と心のうちを伝える。

ベンクとロースはサウナ小屋に入っている。ベンクは何となくぎこちない。ロースのむき出しの胸にもチラと目が行ってしまう。そんなベンクを見てロースは微笑み、それを見てベンクもニッコリする。「女の子たちとは、どうなってるの? 一人でもキスした?」。「かもね〔Maybe〕」(1枚目の写真)。「それって、お隣さん… 名前、何だったってけ? 金髪でお下げの子よね」。ベンクが恥ずかしそうな顔になる。ロースは、満面の笑みを浮かべ「彼女、素敵な子ね」と褒める。ベンクは小声で「好きなんだ」と言う。「もうキスしたの?」。ベンクは首を振り、「でも、ラッセはしたんだ」と羨むように言う。「ホントなの?」。ベンクは無念そうな顔になる(2枚目の写真)。それを見たロースは、「来なさい」と言い、ベンクの手をつかむと自分の胸にあてる。「ラッセは、これもしたの?」。「まさか」(3枚目の写真)。「そう。ならいい」。素敵なお姉さんだ。次のシーン。生徒が下手なピアノを弾き、母は、窓辺に立ち、外で戯れているロースとベンクを見ている。その後、ロースは昔からの知り合いの男性と氷上の釣りに出かけ、一緒にお酒を飲む。そして、その夜、暗闇で便器に向って吐いていると、急に照明がつき、母が、「どうしたの?」と訊く(4枚目の写真)。「飲みすぎ?」。「病気なの」。そして、思わずすすり泣く〔ロースが病気であるとが分かる最初のシーン〕。母は何も言わない。

翌日、ロースは母と激しく対峙する。最初は、普通の会話だった。「昨夜は、起こしちゃった?」。「そうね」。そして、「何もしてないけど、いいの?」と陰険なひと突き。久し振りにこんな山奥まで来てくれた33歳のプロのフリーの写真家に対し、失礼な言い方だ。当然、ロースも反撥する。「ご乱心? それとも、怒らせたいの?」。「違うわ。演奏法みたいなものよ」。「『演奏法』? 私は音楽の一部なの? 娘でしょ?」。そして、「愛されているか、疑う時もあるのよ」。母は、「あなたの母親よ」と話を逸らす。「だから? 時々、口に出して言ってくれてもいいんじゃない?」。「強制されるのは嫌ね」。「でも、言って欲しいのよ」。ここで、母はさらに過去に遡って攻撃する。「あなた、お父さんと暮らすことに決めたでしょ」。「まだ 8歳だったのよ!」「パパのことは理解してる。あの年上の女性とのことも」。「もう、聞きたくないわ」。睨み合う2人。その後、ロースが昔の子守唄を、今、歌ってくれと頼む。母はOKするが、思い出せない。「出て来ないの?」。それこそ、愛がない証拠だとばかりに、「やっぱりね」「思ってた通りよ」と言うロースの頬を、母は思い切り叩く。ロースは、その非道な行動に、唖然として物も言えない(1枚目の写真)。激怒したロースは、黙ってその場を離れると、部屋に戻って荷造りを始める。そして、「今度は、ちゃんと『さよなら』言ってよね」というベンクの言葉も忘れ、荷物を車に投げ込んでエンジンをかける。その音に気付いたベンクは(2枚目の写真)、飛び出して行くが、雪道に出た時には、もう車は出た後だった。「ウソつき!」(3枚目の写真)。母は、悪いと思ったのか、車に乗って後を追う。一方のロースは、運転中、突然何かがぶつかってきて、衝撃とともにフロントガラス一面にヒビが入る。ぶつかったのはメスのヘラジカだった。追いついた母は、担当の部署に電話をかけ、ヘラジカの射殺を依頼する〔傷付いた動物を放置することは禁じられている〕。車の中での会話。ロースは、昔の母のことを訊く。母は8歳の時から全寮制の学校に入り、両親と会わない生活を送って来た。そして、10歳の時から演奏ツアーに出た。モスクワ、東京、パリ、ロンドンで演奏したとあるので、天才少女としてもてはやされたのであろう。手を見ながら、「12の時に、保険をかけられた」と語る。ロース:「指が折れても、両親はお金を受け取れるワケね」。「そうよ」(4枚目の写真)。母が、愛のかけらも感じさせない人間になった背景には、こうした事情があった。

ヘラジカの処理が終わった時、ロースは、「私、病気なの」と母に告げる。「死んじゃうの」(1枚目の写真)。常に冷静だった母の仮面が崩れる。少女時代の母の見事な演奏シーンがしばらく続くと、ピアノに向って顔をうずめる老齢の母の映像に切り替わる。母は、泣いた後、鍵盤に手を叩き付ける。次のシーンでは、3人が深刻な顔をして座っている(2枚目の写真)。沈黙が続いた後、ベンクが、「どのくらい?」と訊く。「分からない」(3枚目の写真)。そのまましばらく沈黙が続き、ベンクは首にかけていたヘッドホンを外すと、床に投げ捨てて席を立ち、部屋から出て行く。

大好きな姉を失うことに衝撃を受けたベンクは、氷瀑に直行し、泣きながら、樺の木の棒で大切なツララを叩き折り始める(1枚目の写真、矢印は棒)。しばらく破壊が続いた後、心配して後を追って来たロースが止めに入る(2枚目の写真、矢印は棒)。2人はそのまま揉み合いになり、その後、ベンクはロースに馬乗りになり 絶望の怒りをぶつける(嗚咽を漏らしながらロースを叩き続ける)。ロースは、そんなベンクの体を抱きしめる。2人とも泣いている(3枚目の写真)。

翌日、ロースは カメラを持って1人で出かける。戻ってくると、ベンクの作業部屋を訪れる。コンピュータに夢中のベンクの肩に手を置くと、「ねえ」と声をかける(1枚目の写真)。「それ何なの?」。「僕たちの鼓動だよ。ミックスしたんだ。ロースとママと僕のを」。そう説明すると、ロースを振り返って見つめ(2枚目の写真)、頭と頭をつけると、今生の思いを込めて口付けする(3枚目の写真)。そして、2人とも笑い出す。ベンクは恥ずかしかったからだろうし、ロースはびっくりしたからだろう。その後、ロースはベンクを母の車に乗せ、氷結した湖の上で運転の練習をさせる。ツルツルの氷上なので制動できず、横滑りするのを2人して楽しむ。

雪の中の小さな温室の前で、ロースと母が話をしている。たった二言。「私、ホントはしたくないの」。「判ってるつもりよ」。これが何を意味するのかはよく分からない。恐らく、このシーンの前に、ロースは今後の身の振り方を母に説明したのであろう。次のシーン。薄暗くなりかけた犬舎の前で、ベンクが犬の吠える声を「ワォーン」と真似る。その声を聞きつけて犬が騒ぐがすぐにやんでしまう。そこで、ベンクがもう一度吠える。1匹が少し吠える。ベンクが3度目に吠え、犬が一斉に吠え始める。ベンクがそれに応えて吠える(1枚目の写真)。最後は、ロースや母も一緒になって吠える。3人が仲の良い姿を見せる唯一で最後の場面。次に、ロースが撮った写真が挿入される。悲しむ母とベンクの姿が3枚(2枚目の写真)。そして、キッチンで母の剥いた果物をロースが食べるシーンへと変わる(3枚目の写真)。ここで、母は、これまで親密に接して来なかったことを詫びる。ロース:「でも、今いてくれる。それで十分。満足よ」。「何かできること、ある?」。この「何か」が、ロースの今後の身の振り方を意味する可能性もある。しかし、直後に、ロースが昔からの知り合いの男性と雪原で最後の別れをするシーンがあるので、この出会いの設定を頼んだ可能性もある〔ロースが、いつ、母に『死出の旅路』のことを頼んだかは不明〕。

ロースは、ベンクの作業部屋のデスクの上に、自分のカメラを形見として置く(1枚目の写真、矢印)。次のシーンでは、ロースを乗せた犬橇が、降りしきる雪の中を進んでいく(2枚目の写真、左に立っているのは橇をコントロールしている母)。その間、ロースが撮った写真が何枚も映されるが、それは、橇に乗ったロースの頭の中を走馬灯のように去来した「最後の良き思い出」であろう。そして、カメラが引くと、荒涼とした雪原を進む橇の全景が映る(3枚目の写真、矢印はロース、その左に立っている母)。橇が停止すると、ロースはゆっくりと立ち上がり、「ありがとう、ママ」と言い残し、正面に見える丘に向ってゆっくりと登って行く。母と5匹の犬は、後姿をじっと見ている。ロースはやがて丘の上に到達し(4枚目の写真、矢印)、そして、視界からゆっくりと消えていく。その先に待つのは、孤独な凍死…

M の先頭に戻る きの先頭に戻る

オランダ の先頭に戻る 2010年代後半 の先頭に戻る