Ničije dete 誰の子でもない

セルビア・クロアチア映画 (2014)

この映画の冒頭、ボスニア語で「Ova priča je inspirisana istinitim događajima」(この物語は実際の出来事からインスピレーションを得たものです)と表示される。その実話と「インスピレーション」の程度が一番丁寧に書かれた資料は、この映画が2014年9月4日にイタリアのヴェネチア国際映画祭で初めて上映され、10月19日にクロアチアのザグレブ映画祭で上映される4日前に、Večernji list(https://w ww.vecernji.hr/vijesti/nicije-dijete-djecak-vuk-se-nakon-resocijalizacije-vratio-u-sumu-967176)というサイトで公開された「Ničije dijete: Dječak-vuk nakon resocijalizacije vratio se u šumu(誰の子でもない: オオカミ少年は社会復帰のあと森に戻る)」〔Renata Rašović 著〕という長文の紹介。その後、たくさん見かける多くのサイトは、すべてここでの紹介を参照している。そこで、あらすじを読む前に、実話の一端を知っておく方が面白いと思い、ここで長文ではあるが、できるだけ正しい日本語で紹介することにした。名前は、すべて原文通りとする。なお、映画では、教師はIlkeとなっている。

野獣に育てられ、わずか17歳で人間に殺された野生児ハリス・プチリツァの実話

1988年の春、ボスニア・ヘルツェゴビナ、セルビア、モンテネグロの三国国境にまたがるボスニア東部の森の真ん中で、狩人たちが、オオカミの群れの中に四つん這いで唸り声を上げながら移動する少年を目撃した。オオカミの群れは素早く排除させられ、髪が乱れ、飢え、引っ掻き傷と痣だらけの少年は、オオカミの死骸とともにトラックに積み込まれ、文明社会へと連れて行かれた。しかし、そこでは誰も彼から一言も言葉を聞き出すことができなかった。それは彼が話したがらなかったからではなく、話せなかったからだ。少年の身元や出身地を全く知らないまま、狩人たちは彼にHarisという名とPućuricaという姓を与え、自分たちの主観的な判断で、少年の身元、宗教、国籍を決定し、少年を関係機関に引き渡した。関係機関は好奇心旺盛な一般大衆から遠く離れた場所で少年を社会復帰させるためベオグラードに送った。この実話は、セルビアのVuk Ršumović監督による長編映画「Ničije dete」のモデルとなった。当時の新聞記事は、少年の事件を解明するのに全く役立たないので、事態の唯一の目撃者である少年の教師Dragan Rolovićへのインタビューが極めて重要となる。

異世界から来た子供

オオカミ少年は、ベオグラードにある旧・中央児童青少年保護施設の受付事務所に引き渡された。そこは、かつて国内各地から集められた、軽犯罪、窃盗、スリなど様々な問題を抱えた子供たちが収容される施設だった。当時25歳で、非行少年指導の経験が僅か1年しかなかったRolovićが、この繊細な任務を託されたのは、彼の革新的な指導方法と、短期間で達成した素晴らしい成果があったからだ。あれから四半世紀近くが経った今でも、彼は最初の出会いを鮮明に覚えている。「彼が到着したとき、あの子はまるで別世界から来たかのようだった」。インタビューの冒頭でRolovićはそう打ち明けた。「彼は背が高く、体格の良い少年で、金髪で青い目をしており、腕が非常に長かった【映画と違う】。慢性副鼻腔炎のせいで、常に鼻水を垂らしていた【映画と違う】。徹底的な健康診断の結果、その子に身体的な損傷が全くないことが分かったのは驚きだった」と彼は回顧する。少年は、慢性疾患を放置し、栄養失調で、体には傷があったものの、深刻な外傷はなかった。年齢は10歳と推定されたが、Rolovićは、13歳を超えていたと推定している。どのようにしてコミュニケーションを取ろうとしたのかという質問に対し、Rolovićは “身振り手振り” でと答える。「彼は何も話さず、ただ唸り声をあげるだけだった。しかし、私が話したことの大半は理解していた、という印象を受けた。彼はほとんど動かず、たいてい庭に座ったりしゃがんだりして、膝を抱えて周りを眺めていた。歩くと転んでしまうので、平衡感覚に障害があるのではないかと考え、専門医に診てもらったが、原因はありきたりで、彼は靴を履いて歩く方法を知らないだけだと判明した」と、Rolovićは話し、 「Harisは最初の頃、ずっと目が覚めていた」と付け加える。「彼はベッドで寝ることを拒み、椅子で寝ることを好み、時には居間のテーブルの下に潜り込んでいることもあった」。食事に関しては、「彼は床に座り、両手で皿を押さえて食べた。最初の数ヶ月、彼は調理された食品を食べることができず、ゴミ箱に捨てられた生肉から骨を抜き取って食べていると、子供たちから知らされた」。そして、「彼は蛇口が何のためにあるのか分からなかったので、衛生の基礎、入浴の仕方、特に爪の切り方を教えるのに苦労した。その後、いろいろな物、例えば歯ブラシに慣れ、宝物のように大切にしていた」【映画と違う】。施設の中で最も強く、同時に最も問題児でもあったŽikaが、Pućkeと呼ばれていた少年と、あれほど強い結びつきを持つようになった経緯と理由はRolovićにも分からない。「Žikaの庇護下で、オオカミ少年はすぐにベッドメイキング、鉛筆の持ち方、ほうきとシャベルの使い方、そして周囲の環境との関わり方を覚えた。なぜなら、Pućkeは、オオカミたちに受け入れられただけでなく、人々もすぐに彼を受け入れ、愛しさえしたからだ」、とRolovićは明かす。それに先立って、ある重要な出来事があった。

ロットワイラーとの出会い

「あの日のことはよく覚えている。日曜日で、私は勤務中だった。するとロットワイラー〔大きな猛犬〕が施設の庭に走って入って来た。子供たちは散り散りに逃げ、そこにPućkeが散歩から帰って来た。彼が庭に入ってしゃがみ込むと、犬がPućkeに向かって走って行った。私たち全員は恐怖で死にそうになったが、Pućkeは完全に平静だった。Pućkeが犬に何か囁いたのかどうかも分からないが、犬もすっかり落ち着いていたので、Pućkeは犬がプードルであるかのように落ち着いて首輪を引き、院長室に連れて行って縛り付けた【映画とやや違う】」と、Rolovićは回想する。「Pućkeはすぐに他の子供たちから好意を勝ち取った。最初のうちこそ他の子たちと違っていたため敬遠されたが、決して虐めの標的にされることはなかった【映画と違う】。彼は決して自分勝手なことをせず、すぐに皆から好かれた」。そして、「Pućkeは人々を受け入れたが、テクノロジーは受け入れなかった。初めてテレビを見た時、彼はとても怖がりベッドの下に逃げ込んだので、みんなで足を掴んで引きずり出した【映画にはない】。その後も、彼は何時間も、太陽の下でありふれたカラフルなビー玉を回し続けた。ビー玉ゲームのルールに従って、ビー玉を地面に投げつけようとしたが、運動能力がなくてうまくいかなかった。しかし、魔法のビー玉がトイレの便器に落ちた時、彼はまるで冗談のようにそれを壊した【映画にはない】」。さらに、「施設の教師たちは、何年もかけて、Pućkeに靴を履いて歩くこと、食器を使うこと、学校に通うこと、読み書きを覚えること、最も単純な算術(たし算、ひき算、かけ算、わり算)すら教えた。しかし、ただ一つ、教師にできなかったことがあった。Pućkeの学業が順調かつ急速に進んだことから、私たちは、彼が幼少期に人との接触があったと結論付けた。しかし、Pućkeは幼少期のこと、両親のこと、どうして森に入って行ったかについて一切話さず、何も覚えていないと主張した【映画にはない】。私たちには、彼が誰の子で、どこから来たのか突きとめられなかった。彼は、施設での最初の日々さえ覚えていないと、私たちに強く言った。恐らく、彼を育てた獣たちと同じように、彼の記憶力は短かったのかもしれない。あるいは、自らの幼児期を魂の最も隠された片隅に捨ててしまったのかも。実際、彼は豊富な語彙を習得した後も、ほとんど話さなかった」と、Rolovićは言い、4年後、Pućkeがベオグラードの施設を去った日のことを思い出す。なぜなら、1992年末に戦争の嵐が吹き荒れた時、子供たちは出身地である共和国の社会福祉施設に送り返され、Pućkeも戻らざるを得なかったからだ。「Pućkeにとっても、子供たちにとっても、私たちにとっても、別れは辛いことだった。こうした子供たちと仕事をしていると、多くの感情を注ぎ込まざるを得ない。Pućkeのような子となら、なおさらだ。最後に、彼は、他の子供と同じように、優しさと配慮を求め、私の肩に頭をもたせた。彼が去った時、誰もが泣いた【映画にはない】」と言い、「当時、オオカミ少年の事件はメディアで報道されなかった」と付け加えた。「それは、こうしたことが秘密裏に行われて時代だったからだ。理由は、子供を守るためだった」とRolovićは話す。今日、彼は映画監督と有意義な思い出を共有することができて嬉しかったそうだ。なぜなら、少年が施設を去ってから1年後の1994年に起きた火災で、施設の資料が焼失してしまったからだ。失われた資料の中には、Haris Pućuricaの資料もあった。なんと象徴的なことだろう: Harisもまた1994年に、二度と戻れない旅に出ていたのだ。施設の子供たちによれば、彼はボスニアに戻ると、灰色がかったオリーブ色の軍服を着て、再度森に逃げ込んだ。かくして、輪は閉じられた。彼は、流れ弾によって死亡したとも言われている。狩人たちが彼を助け出した森か、別の森で、最初の軍服か別の軍服か、味方か敵を撃ったのか… それらは、永遠に謎のままだ。それを知っているのは、ハリスの施設での友人で、数年前に旅に出て二度と戻らなかったŽikaだけであろう。

誰もこれほど有名人にはなれなかった

話しの断片を組み立てていくと、Harisは成人にもなれず、18歳の誕生日を迎える前に亡くなったことが判明した。彼の生涯において、誰も彼を探し求めず、彼自身も誰かを探し求めず、彼は「誰の子でもない」存在であり続けた。それでもなお、彼に関する映画が作られ、新聞記事が書かれた。これほど短い人生で、彼ほど有名人になった者はいない。そして、目的意識のない少年Haris Pućuricaの物語は、バルカン半島における血なまぐさい戦争も含む、すべての戦争の不条理さについての物語であり続けている。しかし、彼の運命に深く心を揺さぶられた人々は皆、Haris(あるいはこの野生児の本名が何であれ)が、狩人に見つからない山のどこかで、完全で重荷のない自由を満喫し、今もなおオオカミたちと楽しく暮らしていると信じたい。

主人公の野生児役は、デニス・ムーリック(Denis Muric)。1999年生まれ。この映画での台詞はゼロに等しいが、2つ受賞している。また、これが映画への初出演だが、その後、現在に至るまで多くの映画に出演している。

あらすじ

雪の森の中を、狩人3名が歩き回り、1人がオオカミ1匹を撃ち殺す。3人は遠くの方で、自分たちをじっと見ているオオカミに気付く(1枚目の写真、矢印)。オオカミはさっと逃げて行き、3人はオオカミを追って森の中を走る。すると、先行した2人が何か別のものの存在に気付き、先頭を走っていた男が、叫び声を上げる裸の子供を抱えている映像に変わる。2番目の男がすぐに追いつき、暴れる子供を2人がかりで抑え込む(2枚目の写真)。ここで、カメラは切り替わり、狩人のSUVの後部に乗せられた少年と死んだオオカミが写る(3枚目の写真)。

狩人のSUVがビルの前に乗りつけると〔左端〕、画面の左下に、「トラヴニク(Travnik、ベオグラードの約230km西南西)、ボスニア・ヘルツェゴビナ、1988年冬」と表示される(1枚目の写真)。先ほどの2番目の男が、暴れる少年をつかんで車から取り出すと(2枚目の写真)、建物の中に運んで行く。暗い部屋の床に置かれた少年の映像と共に、「近隣の自治体に問い合わせましたが、該当する子供はいませんでした」と、報告する声が聞こえる。床に横たわった少年のすぐそばに跪いた女性職員が、「可愛い子。怖がらないで。大丈夫よ」と言いながら手を伸ばすと、少年は その手に噛みつこうとする。すぐに、白衣の医療スタッフが2人寄って来ると、1人が後ろから少年の首と左手を押さえて動かなくし、もう1人が肩に全身麻酔薬を注射する(3枚目の写真、矢印)。

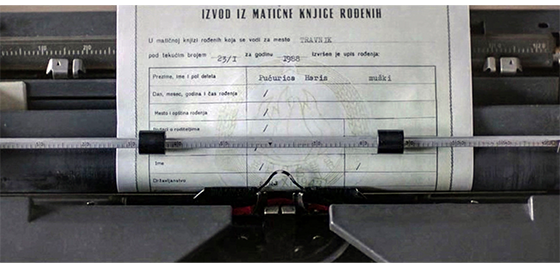

その後、少年は共用シャワー室に連れて行かれ、全身の泥を洗い流す(1枚目の写真)。そして、伸び放題の頭髪を、ハサミで切り落とした後、電気バリカンで長目の丸刈りにされる(2枚目の写真)。眠ったままの少年は、冬らしい服を着せられ、事務室に運んで行かれる〔声だけが聞こえ、誰が話しているかは分からない〕。「で、これから、この子どうする?」。「ベオグラードに送ろう」。タイプライターに挟まれた紙の一番上には「ユーゴスラビア社会主義連邦共和国/ボスニア・ヘルツェゴビナ社会主義共和国」と印刷され、その下の大きな字は、「出生証明書」。タイプで打たれた文字は、作成場所が「トラヴニク」、作成日が「1988年1月23日」。姓名は適当に「Pućurica Haris(プチュリツァ,ハリス)」〔Pućurica は農耕に携わる人に多い姓、Harisはボスニア人の一般的な名〕、性別は「男性」。しかし、その下の、「生年月日、出生地、両親、家族名」の欄には「/」が記され、最後の「国籍」だけ「ユーゴスラビア」とタイプされ、書類は完成する(3枚目の写真)。そして、映画のタイトルが表示される。

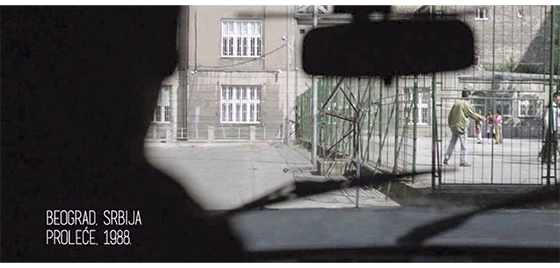

ハリスは、同伴者と一緒に列車に乗せられ、ベオグラードに向かう(1枚目の写真)。ベオグラードに着くと、車に乗せられ、中央児童青少年保護施設に入って行く(2枚目の写真)。左下には、「ベオグラード、セルビア、1988年春」と表示される。麻酔をかけられ、2人がかりで両肩を持って運んで行かれるハリスを見て、フェンスで囲まれた運動場にいた少年たちが、「あれ、見ろよ」と言って、フェンスの際まで寄ってくる。施設の中の職員室では、イスの上に横たえられたハリスを見ながら、4人の職員が話し合う(3枚目の写真)〔顔は映らない、右端は女性〕。「どうなってるんだ?」。「捨てられたんだ」。「オオカミの中に」。「怖いな」。「他には何か?」。「名前も分からないし、親が誰かも分からない」。「話せないし、歩けない。唸り声をあげて、攻撃的なんだとか」。「いったいどうすれば?」。「健康診断を受けさせてから、判断しよう」。診断の結果は、①てんかんはない、②歩くことはできるが、靴を履くことに慣れていない、③耳は聞こえるが、音に対して選択的に反応するだけ、④調理された食べ物は食べたがらないが 最後には食べる、⑤言語能力は未発達、⑥社会適応やコミュニケーションの必要性を示さない、⑦将来の成長や進歩の可能性は低い、というものだった。施設としても初めてのケースなので困ってしまう。

ハリスは、施設に収容される少年用の4人部屋の一つに入れられる〔2段ベッドが2つ、2人用のロッカーが2つある〕。麻酔が切れて意識を取り戻したハリスは、2段ベッドの下に丸まって隠れている。そこに、指導員のイルケが入って来て、床にパンと料理の入った皿を載せたトレイを置く(1枚目の写真、矢印はハリス)。イルケがいる間は、ベッドの下で動かずにいたハリスだったが、彼が部屋を出て行くと、ベッドの下から出てきてトレイをじっと見つめ、料理の入った皿、パンの順に鼻で匂いを嗅ぐ(2枚目の写真)。そして、パンを手で払い除けると、今度は、料理の皿を床に出して、ひっくり返し、裏返った皿を捨てると、床に落ちた “料理された食べ物” を食べ始める(3枚目の写真)。

ハリスの情報が、どの程度他の少年たちに伝わったのかは分からないが、ハリスの入っている部屋〔2階〕の窓には、多くの少年がよじ登って来て中を覗いている(1枚目の写真、矢印はハリス)〔窓の真下のラジエーターにぴったり身を寄せているハリスの姿が、格子の入った窓から見えるかどうかは微妙/春なのでラジエーターは切ってあるから、くっついていても火傷しないのだろうが、パンツ1枚で寒くないのは、雪の中でも全裸で平気だったからであろう〕。暗くなって誰もいなくなると、ハリスは頭で窓ガラスを割る(2枚目の写真、矢印)〔なぜ、割ったのかは分からない。そもそも、ガラス窓は初めてなので、頭で割れるとなぜ分かったのだろう?〕。ハリスは、部屋に落ちたガラスの破片を拾ってきて、珍しいので手に取っ手遊ぶ(3枚目の写真、矢印)。ガラスを通して眺めた後、破片を手でぎゅっと握ってしまい、左手から血が流れ出たので何度も何度も舐める〔森でケガした時には、いつも舐めていたのであろう/唾液内には ばい菌に対し, 抗菌や殺菌作用のある分泌型免疫グロブリンや殺菌性酵素が含まれているので、これまで何とか生きてきた〕。次のシーンは、翌朝。大工(or 雑用係)が来て、イルケの指示で、二度とガラスを割らないよう、ガラスをすべて外し、代わりに 木の板を窓一面に張り付けた(4枚目の写真、矢印は、包帯を巻き付けた左手の傷)。

誰もいなくなると、ハリスは、窓に張り付けた板の隙間から漏れる光に興味を持って遊ぶ(1枚目の写真)。そのあと、ドアの下から誰かがビー玉を転がして入れる(2枚目の写真、矢印)。生まれて初めて見る、透明で、中に模様があり、完全な球体で、触れば転がって行くビー玉にハリスは夢中になる(3枚目の写真、矢印)。だから、うっかりドアの外に向かって転がしてしまい、ビー玉を失ってしまうと、悲しみに沈む(4枚目の写真)。

最初に集まった4人が相談する(1枚目の写真)。このシーンでの会話はたった一言。発言者はイルケ。「このままずっと閉じ込めておくことなんかできない」。ハリスは、服を着せられ、小さな体育館のような場所に連れて行かれ、イルケが嫌がるハリスに運動靴を履かせようとする(2枚目の写真、矢印)。しかし、何度やっても、手や足で靴を脱ぎ捨て、最後には丸くなる(3枚目の写真、矢印は靴、もう片方は、イルケが左手に持っている)。

このあと、何とか両足に靴を履かせたイルケは、両手で頭と腕とつかんでハリスを立ち上がらせ、「背筋を伸ばせ。そうだ、人間らしく」と言うと(1枚目の写真)、何とか引きずって歩かせようとするが、ここでも激しく抵抗する(2枚目の写真)。次のシーンは、内庭でいつも通り丸くなっているハリスから 少し離れてイルケが立ち、窓に群がった少年たちを見ている(3枚目の写真)。少年たちは、勝手なことを話し合っている。「噛みつくんかな?」。「ネズミ 食べてるトコ見たよ」。「からかうな、タイプ」。「ホントさ」。ここで、少年の中の一人、ジカが、イルケに 「何て名前なんです?」と訊く。「ハリス・プチュリツァだ」。「じゃあ、プチケ〔Pućke、クッキー〕だ」〔これで、あだ名が決まる〕。

次のシーンでは、プチケが、内庭の建物の入隅〔壁と壁が出会うへこんでいる角〕で丸まってゴミをいじっている。そのプチケから5~6m離れた所に、さっきのジカがやって来て壁の前にしゃがみ込む(1枚目の写真)。プチケは、1個のビー玉を転がして遊び始める〔これで、プチケが部屋に閉じ込められた日に、ドアの下からビー玉を入れたのがジカだと分かる〕。プチケはビー玉の転がる音を聞くと、ビー玉をじっと見つめる。そして、少しずつジカに寄って行く。それを見たジカは、「プチケ、ほら」と言って、ビー玉をプチケの方に転がす(2枚目の写真、矢印)。プチケはビー玉を手にすると、元の入隅に戻り、ビー玉を見て楽しむ(3枚目の写真、矢印)。

ジカは、プチケと一緒に施設内の食堂に入って行く(1枚目の写真、矢印)。それを見たイルケ〔入口の左脇で食べている〕は驚いたに違いないが、どちらかと言えば嫌がったのは、収容されている少年と少女。ジカが空いたテーブルに1人分のトレイを持って座ると〔プチケは、すぐにテーブルの下に逃げ込む〕、左隣のテーブルに座っていた少女は、テーブルの左端に席を移り、ジカと同じテーブルの真向かいに座っていた少年2人はトレイを持って立ち上がると(2枚目の写真、矢印)、全然違う場所へと移る。ジカは、自分のトレイからパンを1枚取ると、テーブルの下のプチケに、「さあ、プチケ、パンを取れ」と言って突き付ける(3枚目の写真、矢印)。プチケが取らないので、ジカはプチケの顔と膝の間にパンを置く。プチケは、パンの匂いを嗅ぐと食べ始める。それを見ている他の少年たちの顔は、冷やかし半分で、決して好意的ではない。

ジカは、今までいた自分の四人部屋の荷物を全部持って、プチケの部屋に入って行く(1枚目の写真)。プチケはびっくりするが、怖がる様子はない。ジカは窓際のテーブルの上に電気スタンドを置くと、二段ベッドの下に荷物を置いて座り、「来いよ、プチケ」と声をかける。そして、カンガルーの形をした “押すとキュっと音のする中空人形” を鳴らしてみせ、プチケに投げ渡す。次に、「これ、カセットだ」と言って渡すと、何か分からないプチケは、カセットを投げてテープを一杯出す。3番目に、ジカは「これ見ろよ」と言うと、電気スタンドを点けて見せる(2枚目の写真)。そして、光の前で指をかざして動かす。4番目に、ジカはプチケに小さな写真帳を渡す。プチケが、中に入っていた写真を見ているので、ジカが取り上げようとすると、プチケは写真を掴んで放そうとせず、奪い合いになる。結局、中に入っていた写真は、床に散乱する(3枚目の写真)。最後に、ジカは二段ベッドの上の段に横になり、「猿め」とあきらめ、プチケは下の段で丸くなる(4枚目の写真)。ジカが眠った後も、プチケは、電気スタンドを点けたり消したりして遊ぶ。

その夜、窓の外から犬の鳴き声がしたので、プチケは窓から雨の降る内庭を見ている。それに気付いたジカは、「どうした、プチケ、寝るんだ」と言う。次のシーンでは、ジカが、プチケのしたいようにさせている。プチケは、以前のようにパンツ1枚になり、雨の降る中を円を描いて走ったり、一ヶ所でくるくる回ったり、空に向かって口を開けて雨を飲んだりする(1枚目の写真)。その後も、雨の中で、恐らく昔やっていたように、自由に楽しむが、大きな犬が近づいて来るのを見ると、立ち止まってじっと犬を見る。心配になったジカが、「こっちに来い」と呼んでも、「逃げろ!」と叫んでも、プチケは犬を睨み続けるだけで動こうとしない(2枚目の写真)。近くまできたロットワイラー犬が 威嚇するように口を開けると(3枚目の写真)、プチケも威嚇する顔に変わる(4枚目の写真)。結果的に、猛犬は、プチケの前におとなしく座り込む(5枚目の写真)。

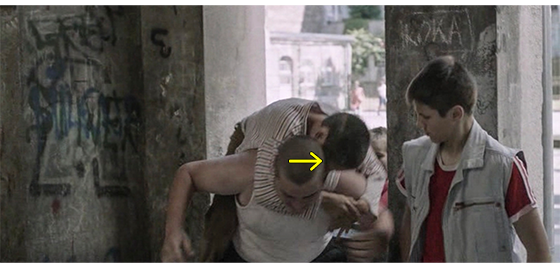

ある日、建物の開口部で、ジカとプチケがじゃれていると、そこに年上の太った不良がやって来て、からかうように 「プチケ、どっから来たんだ?」と訊いたので、ジカは 「ロッキー、あっちに行けよ」と注意する。ロッキーが脅すように、「何の用だ?」と聞いたので、ジカは、「あっち行け、ロッキー」と繰り返す。「何だと?」。「あっち行けって、言ってるんだ」。「何だと?! クソ野郎!」。ロッキーは建物の中に入って来ると、ジカに襲いかかり、頭を掴むと(1枚目の写真)、床に投げ倒し、足で踏みつける。それを見たプチケは、背後からロッキーの背中に乗ると、首に噛み付く(2枚目の写真、矢印)。ロッキーはあまりの痛さに床に倒れ、プチケは自分の部屋に逃げて行き、ジカもすぐに後を追う。そこにイルケが入って来て、「そのガキは危険だ。ここには置いておけん」と言うと、ジカは 「ダメ」と反対する。「ジカ、どくんだ」。「イヤだ! 彼は、僕を守ってくれたんだ! ロッキーが先に始めたんだ!」(3枚目の写真)。「黙るんだ。彼はロッキーを殺したかもしれないんだぞ。彼は何も分かっとらん」。「彼、分かってるよ」。そう反論すると、ジカはプチケに、「プチケ、電気を点けて。電気を点けろ!」と命じる。すると、プチケは電気スタンドを点ける(4枚目の写真)。

プチケに少々であっても判断能力があると分かると、イルケは自分の部屋に、女性教員を呼び、プチケに簡単な影絵を見せる。最初は “木”(1枚目の写真)。「これ何だか分かる? 木よ」。2つ目は “ウサギ”。それを見たプチケは笑顔になり、影絵の元になったウサギの紙を持って遊ぶ。3つ目が “オオカミ”。その影絵が壁に映ると、プチケは壁まで飛んで行き、懐かしそうにオオカミの影絵に唸りかけたり、その部分の壁をトントン叩いたりする(2枚目の写真)。場面は、食堂に変わり、プチケはテーブルに置かれた自分のトレイの皿に、口を直接突っ込んで食べている。そんな姿を見たジカは、皿の横に置いてあるスプーンを取り上げると、「プチケ、スプーンを使って食べろよ」と言い(3枚目の写真、矢印)、スプーンを皿の中に入れる。すると、食べるのを邪魔されたと思ったプチケは、トレイをドンと強く叩き、皿の中身が飛び散る。それを見た全員が少し笑うけれど、ロッキーの事件があった後なので、悪意や軽蔑は感じられない。レイは、後ろの席に座った少女たちの優しそうな笑顔を見て喜ぶ(4枚目の写真)。

翌日、ジカとプチケが内庭の階段の所にいると、昨日、食堂できれいな笑顔を見せていた女性(アリッサ)がジカのそばに来て、「マッチ持ってる?」と訊く。「うん」。ジカは、なかなか点火しないマッチ棒で、何とかアリッサのタバコに火を点けると(1枚目の写真)、彼女は、「今夜、街まで出かけない?」とジカに訊き、ジカはもちろんOKする。アリッサは、プチケを見て、「可愛いわね。一緒に来たら?」と誘う。次のシーンは夜。ジカとプチケは、中庭から大きなゴミ箱の上に登り、そこから、さらにもう一段上まで柵を掴んで登る(2枚目の写真)。街に出るための通路は、2枚目の写真には映っていない “もう一段上のフェンス” まで登らなくてはならないので、結構大変だ。通路の出口にはアリッサが待っている。ジカとアリッサは、ビール(?)を飲み、3人は並んで夜の街を歩く(3枚目の写真)。プチケは、あちこちに照明灯の点いた街並みを珍しそうに眺める。

3人は遊園地に行き、ミニカーに乗って遊ぶ(1枚目の写真)が、プチケは楽しそうではない。遊んだ後、アリッサは、「皆さん、野生児よ、見に来て。たったの50ディナール〔1989年はハイパーインフレ時代なので円換算は不可能〕」と言って客寄せする(2枚目の写真)。ジカも、通りがかった女性に、「今晩は。野生児ハリスです。両親もいません。30ディナールあげて下さい」と売り込む。結局、集まったお金は110ディナール。ジカはそれで綿菓子を3つ買い、気に入ったプチケが1つ半 食べている間に、ジカとアリッサはキスを交わす(3枚目の写真)。プチケが綿菓子を食べ終わっても、2人のキスは続く。

放っておかれて寂しくなったプチケは走り出し、気付いたジカは後を追って何とか追いつくが、プチケは、走れたからなのか、ジカを取り戻せたからなのか、楽しそうだ(1枚目の写真)。3人が施設に “朝帰り” すると、廊下にイルケが待っていて(2枚目の写真)、「ジカ、父さんがお前を迎えに来た」と言う。ジカは、嬉しくなってイルケの所まで走って行き、イルケはジカの肩に手を置いて(3枚目の写真)、父の所に連れて行く。

次のシーンは、プチケとジカの部屋。ジカは、自分の物をバッグに詰め、ジカが行くのに反対のプチケは、詰めた物を出しては邪魔をする。イルケは、「ここにいた方がいい。あと1、2年で学校を卒業できる。そうすれば、もう大人だから、ここを出て行っても自立できる」と、父親と一緒に行かないよう説得するが、ジカは聞く耳を持たない。イルケは、さらに 重要なポイントについて話す。「ジカ、もし出て行くと、もう戻れないぞ。施設に入れる年齢を超えているからな」。それを聞いても、ジカは、邪魔するプチケを 「やめろ!」と叱るだけで、考えを変えようとしない。プチケは、最後に、詰め終わったバッグを掴んで何とかジカと止めようとするが(1枚目の写真)、ジカは乱暴にプチケの手を振り払うと、さっさと部屋を出て行く。ジカは、途中でアリッサと偶然出会う。アリッサは、「マッチ持ってる?」と訊き、ジカが渡そうと差し出すと、昨夜のディープキスの翌日に捨てられたアリッサは、何も言わずに、出されたマッチを叩き落とす。ジカも何も言わずに去り、その後をプチケが追って行く。中庭まで来ると、ジカは振り返り、「プチケ、僕は行かないと。待ってろ。戻って来る」と言って、父の車に向かって歩く。それでもプチケが付いて来ると、「プチケ、あっちへ行けよ」と、胸を押して追い払う(2枚目の写真)。だから、ジカが車に乗るまでプチケはその場を動かない。しかし、車が動き出すと、プチケは 助手席のドアまで走って行く。すると、ドアを少し開けたジカは、今までで最悪の言葉をプチケに投げつける。「失せろ!」。そして、自動車は出て行く(3枚目の写真)。

左下に、「1989年秋」と表示され、屋根のような場所に、不機嫌な顔で座っているプチケが映る(1枚目の写真)。次のシーンでは、プチケは 残飯入れのドラム缶の中身を食べている。それを見つけた食事係のおばさんは、「プチケ、どうしてゴミ箱の中の物を食べてるの? 止めなさい」と叱り、プチケは逃げて行く。次のシーンでは、イルケが、大きな部屋の中にいる10人ほどの少年少女に向かって、「手紙だ」と言い、3人の名前を挙げて手紙を渡す。プチケは、机にうつ伏せにしていて話も聞いてない。次は、クリスマスツリーの飾ってある娯楽室のような場所に、プチケと先程の少年少女がいる(2枚目の写真)。そこに、イルケが入って来て、「迎えが来た人は行きなさい」と言うと〔クリスマス休暇〕、プチケ以外は全員部屋を出て行く。一人になったプチケに、イルケは運動靴の靴紐の結び方を教える(3枚目の写真)。

ある日、プチケが、ジカにもらったビー玉を中庭で見ていると、悪ガキがビー玉を取り上げる(1枚目の写真、矢印)。そして、少し離れると、ニヤニヤしながら、「ほら、取れよ。取りに来い」と言う。プチケが取りに行くと、悪ガキはビー玉を投げるフリをする。どこにもビー玉が飛んで行かないので、プチケは悪ガキが持っているビー玉を取ろうとするが、悪ガキ1は、悪ガキ2にビー玉を渡す。悪ガキグループには、もう2人が加わりプチケと争いになる(2枚目の写真)。相手が多数なので、ビー玉を取り返すことなどできない。すると、頭に来たプチケは、「よこせ!」と、初めて言葉を口にする。その後も、「よこせ! よこせ! よこせ!」と何度も怒鳴る(3枚目の写真)。そこにイルケが来て、バカな虐めを止めさせ、「よくやった、プチケ」と褒める。

イルケは、さっそくプチケを再度 自分の部屋に連れて行き、「これは何だね?」と訊き、“家” の絵を描いた紙を見せる(1枚目の写真)。プチケは 「ク…ク…」と言い、イルケは 「そう、クーカだ、よくやった」と褒める〔この映画のaviファイルは、ロシア語吹替えなので、本当は何と言ったのかは分からない。スロベニア語の字幕はあるが “家” は プチケの発音がhiha、イルケの発音はhiša(ヒシャ)で、プチケが間違っていたことは確か。セルビア語ではкућа(クーカ)、ボスニア語とクロアチア語ではkuća(クーチャ)なので、いずれかの字幕があれば問題は解決するのだが〕。次にイルケが見せたのは猫(2枚目の写真)。最初、プチケは、「…カ」と言い、そのあと、「マ… ア…カ」と言い、「よくやった。素晴らしい」と褒められる(3枚目の写真)〔この言葉は、幸い、セルビア語мачка(マーチュカ)、ボスニア語、クリアチア語ともmačka(マーチュカ)で、プチケの発音に似ている〕。その次のシーンは、中庭でさっきの悪ガキどもに囲まれたプチケが、その場で彼らが教えたロクでもない言葉を、真似させられる。「ちくしょう」「くそっ」「ふざけるな」(4枚目の写真)。

プチケは、施設内の学校に連れて行かれ、教師と一緒に黒板の前に立つと、「皆さん、新入生のハリス君です。温かく迎えてあげましょう」と紹介される。生徒たちから一斉に拍手が起きる(1枚目の写真)〔これまで、節目ごとに何年と表示されてきたのに、なぜ省いたのだろう。1989年秋まで来て、クリスマスも過ぎているので、1990年の春か秋であろう〕。プチケは、一番前の机に座らされる。クラスでのシーンは短く、次のシーンは、ユーゴスラビア・ピオネール連合〔共産主義青年同盟の下部組織〕の、小学1年生7人を対象にした入団式〔秋に各学校で開催〕。全員が赤いスカーフ(マラマ)と、★を点けた紺色の帽子(チトフカ)、白いシャツを着ている。そして、来賓と施設の一部職員を前にして、「私はピオネール〔パイオニア〕となるにあたり誓います。私は勉学に励み、勤勉に働き、両親や年長者を敬い、約束を守る誠実で真摯な友人となり、祖国ユーゴスラビア社会主義連邦共和国を愛し、自由と平和を求める世界中のすべての人々を大切にします」と早口で言う(2・3枚目の写真、プチケは立っているだけ)。なお、子供たちの後ろの青い幕には、紺色の字で 「同志ティトー、私たちは あなたに誓います」と書いてある〔ティトー、あるいは、チトー大統領は1980年5月4日に死亡しているので、死後10年経っても “独裁者としてのカリスマ” を維持している〕。

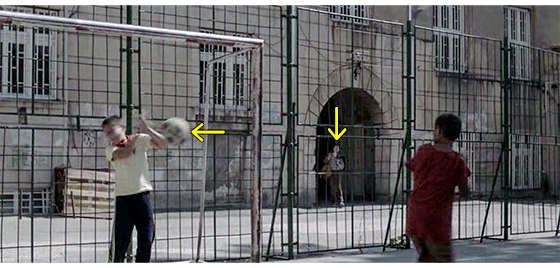

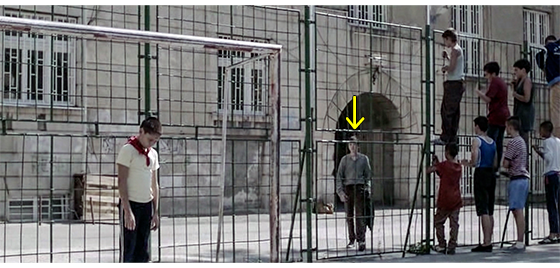

ジカがいなくなってから約1年後、フェンスで囲まれた運動場で少年たちがサッカーをやっている。ゴールに立っているのは何とプチケ。顔に向かって飛んできたボールを、プチケは両手で跳ねのけるが、ちょうどその時、施設の入口〔ここまでは、誰でも入ることができる〕から、久し振りにジカが現われる(1枚目の写真、矢印はボールとジカ)。見事なブロックに、「すごいぞ、プチケ!」の声が上がる。その直後、「おい、見ろよ、ジカだ!」の声も。それを聞いたプチケは振り返ってジカを見る。しかし、他の少年たちがフェンスに張り付いて、「親爺に、また追い出されたんか?」。「殴られた?」と訊くが、プチケは下を向いたままでジカを見ようとしない(2枚目の写真、矢印)。フェンスの前まで来たジカは、少年たちの質問を無視し、プチケに向かって 「プチケ、来いよ」と笑顔で言う。しかし、プチケはチラとジカを見て、また下を見る。ジカは、「お前、大きくなったな」と、再度、声をかける。他の少年が、「あいつ、話すようになったぞ」とジカに教える。それを聞いたジカが 「何か、言えよ」と言い、プチケも何か言おうとするが、そこに、事態に気付いたイルケがやって来て、「全員、すぐ中に入れ!」と命じる。プチケが動かないので、「君もだ、プチケ。中に入りなさい」と指示する。そのあと、イルケは一旦中に入り〔運動場のフェンスから外には出られない〕、フェンスの外まで戻ってきて、ジカと並んで座る。「それで? どうした?」。返事はない。「警告しただろ。なぜ聞かなかった?」。返事はない。「働かされた。で、“仕事がなくなったから、追い出された”、だな?」〔ここは映画の設定。一番詳細なクロアチアの映画解説サイト(FILOVI/hr :https://www.filmovi.hr/index.php?p=article&id=2250)では、「父親の失敗とジカの世話ができなかったことが原因」と書かれている〕。ジカは、「クソ親父」と一言。イルケ:「もう、ここには戻れない、分かってるな?」。ジカ:「そりゃいいね。こんなクソみたいなトコ、二度と戻りたくない」。そのひどい言葉に、“心配してやって損した” と思ったイルケは、何も言わずに立ち去る。

恐らく同じ日、ジカが施設の入口の壁に座り込んでタバコを吸っていると(1枚目の写真)、プチケがやって来て、入口の反対側の壁に同じように座り、じっとジカを見つめる(2枚目の写真)。ジカは、「映画観に行かないか? なんで、そんなバカげたスカーフしてる? お前の好きなトコなら、どこでも行くぞ。47番線〔以下、市営のバス路線〕で街まで行くか、それともバノヴォ・ブルド〔以下、実際にある地名〕まで行くか? それとも、12番線でスラヴェまで行って、そこからノヴィ・ベオグラードまで行くか? それとも55番線でチュカリツァまで行くか?」と、プチケにとって無意味なことを話す。その時、食堂の担当女性が、「夕食ですよ」と呼んだので、外に出ていた少年4名が中に入って行き、プチケも、ジカを何度も振り返りながら走って去る(3枚目の写真)。

翌日、施設の入口よりは少し中に入った壁に、ジカとプチケが並んで座っている。そして、夕食の時間に、今度はイルケがプチケを呼びに来る。プチケが立ってイルケの方に歩いて行くと、今度はジカが 「プチケ」と呼んだので、プチケは立ち止まる。ジカは、もう一度 「プチケ」と呼び、その直後に、今度はイルケが 「プチケ」と呼ぶ。プチケは、イルケの方に歩いて行く。ジカが3度目に 「プチケ」と呼ぶが無視され、4度目も無視される。実は、イルケの目的はプチケの食事ではなく、“ジカが隠れて寝る場所” をプチケに手伝わせて作るためだった。イルケは、プチケの部屋に入って行くと、使わないベッドの正方形のマットレス3個〔3個を縦に並べてベッドにしてある〕を2人で持ち(1枚目の写真、矢印はマットレス)、地下室のような場所に並べると、「ジカを呼びに行こう」と言う。しかし、さっきまでジカがいた “施設の入口” に戻ると、そこには誰もいない。イルケは走って外まで見に行くが(2枚目の写真)、そこにも姿はない。そのあと、プチケは、施設の子供たちとTV(?)〔映像では、音楽が流れ、笑顔で何かを観ている子供たちだけが映る〕を楽しそうに観る。観終わったプチケが笑顔で廊下を歩いて自分の部屋まで行くと、ドアが開いていて、中を見たプチケは呆然とする(3枚目の写真)。次のシーンでは、首吊り自殺したジカの脚の下でプチケが丸くなっている(4枚目の写真、矢印)【実話と大きく違う。冒頭のインタビュー記事では、「数年前に旅に出て二度と戻らなかったŽika」と書いてあった】。ジカについての最後のシーンは、ジカの最悪の父も参列して行われた施設主催の土葬による埋葬式(5枚目の写真)。なぜか、アリッサが笑い出すが、自分を捨てたことへの当てつけか、泣き笑いなのか?

イルケはプチケを施設の外の街路まで連れて行き、そこから先は、「プチケ、一人で行くんだ。ずっと真っ直ぐ行けばいい。道は分かってるだろ」と言う(1枚目の写真)。左下に、「1991年春」と表示されるので、ジカの死後約1年が経過したことになる。プチケは車のことを考えずに道路を渡ったので、走ってきた車が急ブレーキをかける。どのくらい歩いたのかは分からないが、プチケは1軒の靴屋の前で立ち止り ショーウィンドウから中を覗く(2枚目の写真)。すると、中にいた年取った店主が、「さあ、入って」と手招きする。プチケがドアを開けて中に入ると、「わしの助手が来た。エプロンを着けろ。釘に掛かっとる」と言う。そのあと、店主がどのように指導したのかは分からないが、プチケが紳士靴を磨いている(3枚目の写真)〔施設を出た後、社会で働いていくための予備練習なのだろうか?〕。

次のシーンでは、プチケが、ボタンの付いたシャツを着ようとして、ボタンをかける穴を一つ間違えたので、一番下で数が合わなくなって戸惑う(1枚目の写真)。ボタンをかけ直してプチケが向かった先は、汚い裏町にある「KLUB(クラブ)」〔Bの字が剥がれて落ちかけている〕。ドアの上には、女性の踊る脚の絵が左右に2人分ずつ描かれ、真ん中に店名が書いてある〔プチケのような子供が入る場所ではない〕。守衛などいないので、プチケは中に入って行く。プチケは、バーカウンターの前を通って奥に進むと、店の中央に円形の壇があり周囲に簾(すだれ)が床まで下がっている。その中では、ビキニ姿の女性3人が腰を振って踊っている。プチケは、それをじっと見ている(2・3枚目の写真)。3枚目の写真の矢印の女性は、施設を卒業した後のアリッサだと後で分かる〔これも映画のみの設定。先に紹介したクロアチアの映画解説サイト(FILOVI/hr)には、「この映画には、女性も登場し、孤児院で育った少女の避けられない運命が象徴的に示される。ジカの恋人アリッサは、ナイトクラブから、必然的に売春へと悪循環に陥っていく」と書かれている〕。踊っている最中にプチケに見られていることに気付いたアリッサは、仕事が終わると、店の中にある自分の部屋にプチケを連れて行く。アリッサは、「居たければここにいてもいいよ」と言うと、棚からタオルを取り出し、「座ってて。シャワーを浴びてくるから」と言って、シャワーを浴びに行く。一人になったプチケは、棚に貼ってある3枚の連続写真〔遊園地にあった写真ボックスで、ジカ、アリッサ、プチケを一緒に撮ったもの〕を見ている。シャワー室と、プチケのいる部屋の間には簾しかないので、アリッサの裸も透けて見える。そのあと、2人は、栄養バランスの悪い夕食を一緒に食べる(4枚目の写真)。アリッサが、「彼女できた?」と訊くと、プチケは分からないくらい小さく首を横に振る。食べ終わると、アリッサは別のタオルをプチケの横に置き、「シャワーに行って」と言う。プチケは、狭い洗面兼シャワー室で体を洗うと、何とか間違えずにボタンをはめる。すると、小さな窓のすぐ前を長い列車がゴトゴトと大きな音を立てて走って行く〔最悪の居住環境〕。アリッサとプチケは、狭いソファに並んで横になり、眠る。

施設のTV室で、イルケとプチケがリラックスしてTVを観ている(1枚目の写真)。それを逆方向から撮ったものが、2枚目の写真で、左下に 「1992年春」と表示されているので、短い間にまた1年が過ぎたことになる。その間、1991年にクロアチアとスロベニアが独立を宣言し、一番北の端にあるスロベニアが1991年7月7日に独立する〔クロアチアの独立戦争は1995年まで続く〕。ボスニアは、1992年4月6日に独立を宣言し、本格的なユーゴスラビア戦争が始まる。「1992年春」という表記は、4月6日以降を意味すると思われる。なぜなら、2人が観ているTVのニュースで、「1200人を超える難民がベオグラードに到着し、全員が労働組合会館に収容されました。グルビチ、ドルヴァル〔現在ボスニア・ヘルツェゴビナの町〕、その他の町からの難民は、ベオグラードに到着するまでに5日かかりました。数百人の難民がクラリエボ、ヴェリカ・プラナ、アランジェロヴァツ、クラグイェヴァツ、バリエボ〔ベオグラードから離れた都市〕に収容されました」と伝えているからだ。プチケのいる施設にも、ボスニアから連れて来られた不良少年たちが、ミニバンから下りてくる(3枚目の写真)。

1992年の5月初め頃、施設内の小学校に生徒たちが集められ、「学校での学習を無事に修了した人に証明書を渡します」と告げられる(1枚目の写真)。そして、「プチュリツァ,ハリス」と呼ばれる。イルケは、前に出て来たプチケに 「こっちに来て。背筋を伸ばすんだ」と言うと、出席者全員に向かって、「今日は私たちの施設にとって素晴らしい日です。4年半前に私たちの施設にやって来て、それ以前は森で育ったハリス・プチュリツァ君が、私たちのコミュニティに加わり、小学校1年生を修了しました」(2枚目の写真)「彼は読み書きと会話を学びました。これからも努力を続け、成長していくことを願っています」と述べると、プチケと握手し、「おめでとう!」と褒め(3枚目の写真)、大きな拍手が起きる。

プチケが、それまでずっと一緒だった少年たちに、先程渡された証明書を見せていると(1枚目の写真)、フェンス際に集まった年上の、ボスニアから逃げてきた非イスラム教徒の不良難民たちから、「ムスリム」と、憎しみの声がかかる(2枚目の写真)。プチケが自分の部屋に戻ってみると、ドアが開いたままになっていて、ベッドのマットレスがバラバラに破壊され、中のスプリングが剥き出しになっていた(3枚目の写真)〔さっきの不良難民の仕業〕。

その夜、プチケが窓から覗いていると、施設の男性職員〔イルケより年上〕が、たむろしている不良難民たちに、「ここで何してる! タバコの火を消さんか! 自分たちの部屋に行くんだ!」と、相手が大きいので、長さ1mくらいの棒を上げて威嚇する(1枚目の写真、矢印は職員)。このあと、さっきの職員がタバコを吸いながら廊下を歩いていると、棒を持った5人の不良難民たちに襲われる(2枚目の写真、矢印は職員)。それからしばらくして、ケガの治った職員が、食堂で食べているプチケの前まで来て(3枚目の写真)、「プチケ、プチュリツァ、君宛の手紙が届いている。所長室まで行きなさい」と告げる。プチケが所長室に入っていくと、所長が手紙を読み上げる。「返還の要請。拝啓、貴校の生徒でありボスニア・ヘルツェゴビナ共和国国籍で未成年のハリス・プチュリツァを、1992年5月25日正午までに、ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国トラヴニク市の社会センターまで出頭させるようお願いします。敬具」(4枚目の写真)。所長は、読んだ後、「荷造りを始めなさい。この手紙は、君が出て行く時に渡します」と言う。

プチケのことを何も知らないボスニアに戻すなんて、あまりに可哀想だと思ったイルケは、その夜遅く、こっそりプチケの部屋に入って行き、眠っているのを起こし(1枚目の写真)、簡単な持ち物と一緒に、自分のアパートに連れて行く。そこで一夜を明かしたプチケを、自分の母と一緒に朝食を食べさせながら、「プチケ、よく聞くんだ」(2枚目の写真)「君は、施設には戻らない。二度とな。私は、君が逃げ出したと報告しておく。分かったか? 怖がらなくていい。君は安全だ」と話す。食事が済んだ後、プチケがいる居間のTVでは、「サラエボではイスラム軍による激しい攻撃が進行中です。昨夜から始まり、一日中続いています」と、セルビアにとって厳しいニュースを流しているが、プチケは眠っている。そこに、アパートを出て施設に向かう前に、イルケが入って来て、プチケに念を押す。「警察が君を探している。誰にも見られないよう気をつけるんだ。外に出ではダメだ」(3枚目の写真)。TVはさらにニュースを続けるが、昨夜遅く起こされたプチケはすぐに眠ってしまう〔イルケの警告も、半分眠っていて、頭に入っていなかった〕。

昼を過ぎた頃、目が覚めたプチケは、アパートのベランダから何となく外を見ていて、急にアリッサに会いたくなる。イルケの警告がしっかり頭に入っていなかったプチケは、悪意なく、アパートを抜け出してアリッサのいるナイトクラブに向かう〔最大の疑問は、「なぜ、イルケの母は止めなかったのだろう?」という点。朝食の時、彼女は、プチケを不快そうな顔で見ていたので、プチケをアパートに隠したまま一緒に住むのに耐えられなかったのがろうか?/いずれにせよ、このシーンは映画だけのものなので、何とでも解釈できる〕。プチケがナイトクラブに着いた時は、もう暗くなっていた。そして、アリッサが、売春婦として、男と一緒にクラブを出て行くところに、ちょうど間に合う(1枚目の写真)。アリッサは、「今はダメよ」と言って男と一緒に行こうとするが、プチケはアリッサの腕を引っ張って行かせない。それを見た男は、「このガキは何だ?! 家に帰って、ミルクでも飲んでやがれ! 失せろ!」と言って、プチケを突き飛ばす。怒ったプチケは、地面に落ちていた石を拾うと、背後から男の頭を石で殴って転倒させる(2枚目の写真)。翌朝、パトカーに乗せられたプチケは、警官2人に連行されて、施設に連れ戻される(3枚目の写真)【実話にはないアリッサと、これも実話にはないイルケの脱線的行為が一体化した場面。ない方がいいような気もするが…】。

万策尽きたイルケは、プチケをベオグラード駅〔1884年に開業し、2018年に閉鎖された〕に連れて行き、待合室に並んで座り、じっと待っている(1枚目の写真)。駅のアナウンスが、「シャバツ〔ベオグラードの西約60km〕、ロズニツァ〔同、西南西約100km〕経由、ズヴォルニク〔同、西南西約120km〕行きの旅客列車は1番ホーム。12時55分発です」と言うと、イルケは、「さあ、乗り遅れないように、行くんだ」と言い、プチケを立たせる。そして、「これ持って」とバッグを渡し、さらに、手紙をその上に置き、「手紙を大事に持って行くんだ。なくすんじゃないぞ」と注意する(2枚目の写真)。最後の言葉は、「君ならできる。背筋を伸ばすんだ」。プチケは、ドアを開けてプラットホームに出ると、兵士が列車に乗せる。そして、プチケが大切な手紙を握り締めて、列車に乗っている短いシーンが映る(3枚目の写真)〔当時の戦争中だった際の鉄道の運行状況が全く分からないので何とも言えないが、ベオグラードからズヴォルニクまで行く路線は、現在のセルビアとボスニアの国境沿いのセルビア内を通っているので安全なのは分かるが、最終目的地のトラヴニクに行くには、ズヴォルニクから戦時中のボスニア内を走行距離にして約200kmも列車を乗り継ぎ、ゼニツァで下りた後は、20km西にあるトラヴニクまでバスで移動する必要がある。一体どうやって、プチケは辿り着けたのだろう?〕。

次の場面は、いきなりトラヴニクにある建物の中。プチケは、廊下で呼ばれれるのを待っている(1枚目の写真、矢印)。左下には、「トラヴニク、ボスニア・ヘルツェゴビナ、1992年秋」と表示される〔手紙には、「1992年5月25日正午までに」と書いてあったので、数ヶ月も遅れたことになる。それにしても、なぜ、そんなに遅れたのか? そもそも、そんなに長い間、お金もないのに どこで、どうやって生き延びてきたのか見当もつかない〕。部屋に呼ばれたプチケは、女性職員に手紙を渡し、女性はそれを開いて読む(2枚目の写真、矢印)。そのあとの女性の発言は、全く意味不明。「プチュリツァ。君、ここで何してるの?」。「僕、来たよ」。「どこから来たの?」。「ベオグラードから」〔プチケがトラヴニクに着いたことは、写真の左下の表示で確実。手紙は “プチケにトラヴニクに来い” という内容だった。なら、女性職員は、なぜ「ここで何してるの?」(ロシア語字幕)、あるいは、「どうしてここに来たの?」(英語字幕)と訊いたのだろう? それに、「どこから来たの?」という質問も、ベオグラードの施設宛の手紙を持って来たのだから奇妙だ。「1992年5月25日正午までに」から数ヶ月も遅れたことが影響しているのだろうか?〕。結果として、プチケは 難民収容所に入れられる(3枚目の写真)。

そして、次なる大きな謎。プチケは、難民収容所から逃げ出し、何の説明もなく、森の中の道を一人で歩いている(1枚目の写真、矢印)〔プチケのことを監督に話したDragan Rolovićは、施設内の出来事は話せても、ボスニアに返還された後のことは全く知らない。従って、監督もどうしていいか分からない。それにしても、もう少し、納得のいく脚本にして欲しかった〕。すると、そこにボスニア軍の小隊を乗せた1台のジープがやって来て、プチケの前で停まる。中にいたボスが、「どこに行くんだ、チビ君? どっちの側〔ボスニアか敵〕か? 名前は?」と訊くと、ようやく 「プチケ」と答える。「おいおい、そんなの名前じゃない。名前を言うんだ」。「ハリス」。「ハリス? なら、君は俺たちの仲間だ。乗れよ」(2枚目の写真)。プチケは、逆らわずにジープに乗る(3枚目の写真、矢印)。

次のシーンでは、ジープから下りた小隊が川沿いで休憩し、ボスがプチケに戦闘用長靴を渡す(1枚目の写真、矢印)。プチケは、それまで履いていた運動靴を捨て、戦闘用長靴を履く。次のシーンでは、プチケが、それまで着ていた毛糸のセーターの上から軍服を着て、目だし帽をかぶり、小隊と一緒に歩いている(2枚目の写真)。プチケが見ているものは、放置された村人5人の銃殺死体(3枚目の写真)。

次に、ボスは、プチケに銃を見せ、撃ち方を教え、空に向けて一発撃たせる(1枚目の写真)。次のシーンでは、小隊が、土の壁に半分身を隠しながら、敵に対し間断なく銃撃を加えている。プチケだけは、怖くてうずくまっている(2枚目の写真)。ボスは、「何をやってる! 撃たんか!」と叱咤するが、撃とうとしない。その夜、コンクリートの建物の中で、ボスがプチケに野戦食を渡し、2人で並んで食べる。そして、翌日の銃撃戦では、遂にプチケも立ち上がって撃ち始める(3枚目の写真)。

しかし、こうした行為に耐えられなくなったプチケは、ある夜、廃棄された建物に隠れた小隊が眠ったのを見極め、こっそりと逃げ出す(1枚目の写真)。そして、雪山を走って登り(2枚目の写真、矢印)、森の中に消えていく。翌朝、誰もいない静かな森の中で、プチケは、木の幹に寄りかかると、戦闘用長靴を捨て、靴下だけになる(3枚目の写真、矢印)。その後、木のない雪の斜面を登っては、何度も転がり落ちて遊び、森と親しむ(4枚目の写真、点線は転がる場所)。最後に転がり落ちた時、久し振りに生きたオオカミ(矢印)がいたので、プチケはそのままじっとオオカミを見つめる(5・6枚目の写真)〔悲劇的な死の可能性の高い実話だが、映画では、希望を持たせている。しかし、このまま、再びオオカミ少年に戻ってしまうのも、望ましい結末とは言えないのでは…〕。